近期,一起涉及新能源汽车维修领域的案件引发了广泛关注,不仅震撼了整个汽修行业,也让众多车主和汽车服务企业陷入深思。案件的核心在于,两名汽修工人因修改新能源车电池管理系统数据,帮助车主解锁被锁电池,最终被判入狱,这一判决结果在汽修圈内掀起了轩然大波。

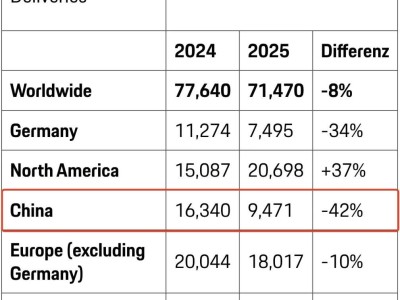

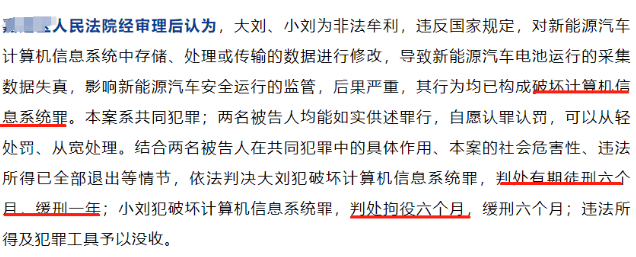

案件的来龙去脉并不复杂。据法院判决书显示,这两名工人,即兄弟俩,利用技术手段绕过了车企的安全机制,擅自修改了电池数据,使原本因事故而被锁定的车辆恢复了行驶能力。然而,这一行为很快被车企A公司察觉,并迅速报警。最终,法院以“破坏计算机信息系统罪”判处大哥有期徒刑6个月,缓刑一年;小弟拘役6个月,缓刑半年。这一判决结果,让全国40余万家汽修店深感忧虑,对新能源汽车的维修业务产生了极大的畏惧。

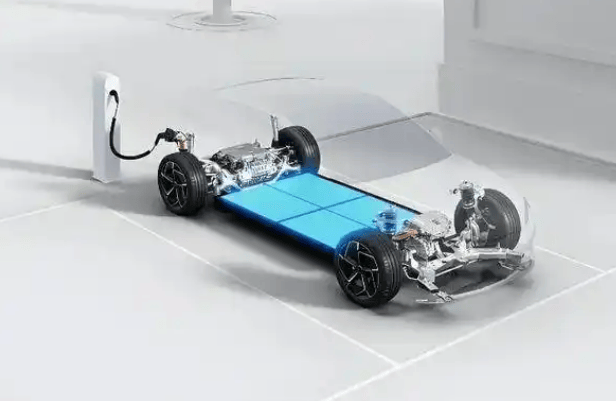

这起事件背后,实则隐藏着车企、车主与独立汽修店之间的复杂利益纠葛。新能源汽车的普及,使得车辆更像是一台高科技电子产品,而非传统的机械设备。当车辆遭遇碰撞等事故时,出于安全考虑,电池管理系统会自动锁定,限制车辆行驶。车主若需解锁,需遵循车企的维修流程,将车辆送至官方授权店进行检修,这一流程往往耗时较长,给急于用车的车主带来不便。

面对这一困境,部分车主选择了寻求非官方维修服务。而这两名工人,正是利用技术手段,直接修改了电池数据,实现了快速解锁。然而,这一行为虽解了车主的燃眉之急,却绕过了车企的安全检查流程,埋下了安全隐患。车企发现后,迅速采取行动,以法律手段维护自身权益。

这一事件,不仅让汽修店对新能源汽车维修业务望而却步,也引发了车主与车企之间的产权争议。车主认为,自己购买的车辆,有权自主选择维修服务。而车企则强调,为确保车辆安全,有必要对车辆数据进行监管和控制。这一矛盾,在智能网联时代愈发凸显。

值得注意的是,在这起案件中,车主的身影并未出现。明明是车主授权工人进行维修,但最终却只有工人承担了法律责任。这一选择性执法现象,引发了人们对车企是否利用法律手段垄断售后市场的质疑。

面对这一困境,汽修行业开始寻求出路。一方面,部分汽修店选择加入车企的授权体系,以获取合法的维修资格;另一方面,也有汽修店开始转向其他业务领域,如汽车美容、贴膜等,这些领域车企难以做到差异化服务,为独立汽修店提供了竞争空间。

同时,业内人士也呼吁,应立法明确智能网联汽车的数据所有权和使用权界限,以平衡车企、车主和独立售后三方的利益。在智能网联时代,传统的“买断式”所有权已逐渐被“使用权+服务”模式所取代,车主购买的不再是一个完全自主的物品,而是一个受限的使用权和长期的服务关系。

新能源汽车的普及,无疑正在改变汽修行业的游戏规则。独立汽修店需要审时度势,及时调整业务结构,以适应这一不可逆转的行业变革。而对于车主而言,也应在购车前充分了解后续维修保养的限制,以避免自身权益受损。