近期,久违的马云再次现身,为阿里云站台,他的亮相发生在阿里云的KO会上。马云身着一件特别的阿里云15周年纪念衫,他在演讲中强调,阿里云所拥有的丰富资源和顶尖技术人才,不仅是其发展云计算和人工智能(AI)的信心源泉,更是一份沉甸甸的责任。

随着大模型竞争的第三个年头到来,以及云厂商们提出“AI战略”满两年,中国的云厂商们正寄望于“AI+云”的模式来引发一系列变革,从云产品的升级、商业模式的创新,到生态格局的重塑以及市场份额的争夺。

无论是互联网巨头,还是运营商云和中型云厂商,都将AI视为一条关键的增长路径。这一趋势在财报数据中得到了体现,AI的驱动使得营收增速回暖,资本支出增加。特别值得注意的是,从2025财年第一季度起,阿里云的收入和利润率呈现出显著的提速趋势。阿里云AI相关产品的收入已经连续六个季度实现了三位数的增长,公有云收入也实现了双位数的增长。百度智能云同样披露,其AI相关收入同比增长近三倍。华为云在2024年的销售收入达到688亿元,同比增长24%,其中昇腾云服务更是实现了六倍的增长。

然而,在增长的背后,“AI+云”模式也面临着诸多挑战。一方面,DeepSeek的出现降低了大模型落地的成本门槛,众多云厂商迅速跟进,不断推出新产品和新解决方案,这不仅为中小云厂商带来了机遇,同时也引发了业界对模型即服务(MaaS)模式的质疑。另一方面,开源浪潮正在重塑模型能力的格局,新的场景竞争已经拉开帷幕,云厂商之间的竞争已经从单纯的模型能力比拼,转向了“产品+服务+资源”的综合实力较量。

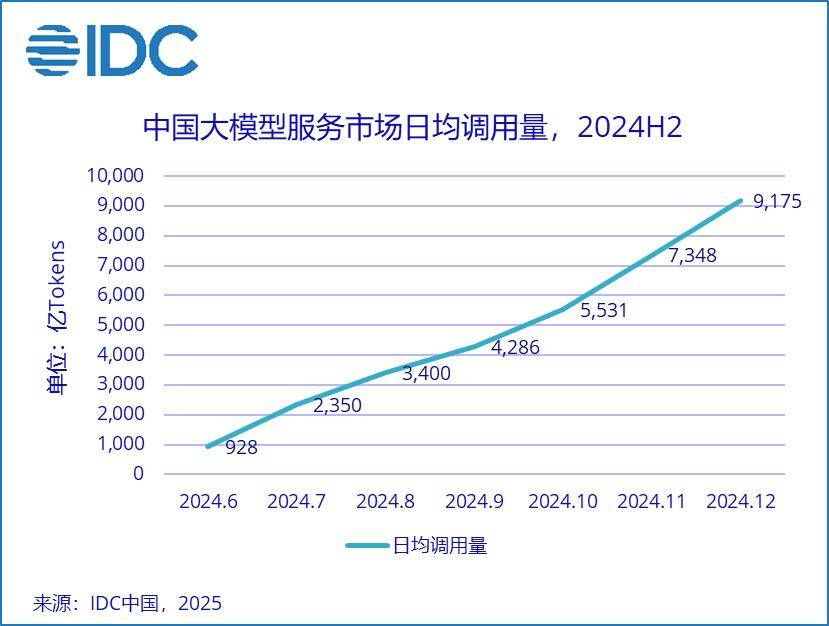

DeepSeek无疑是2025年云厂商面临的最大变量。这一技术不仅带动了大模型云端调用的需求,还为云厂商提供了新的收入增长点。云厂商可以借助DeepSeek服务,推动营收的增长。同时,DeepSeek和阿里通义的开源开放,进一步降低了模型部署的门槛,加速了应用开发的进程,从而推高了大模型MaaS平台的调用量。然而,DeepSeek效应也带来了副作用,比如对MaaS商业模式的冲击,以及一体机市场的价格战,这些都引发了市场对云厂商盈利能力的担忧。

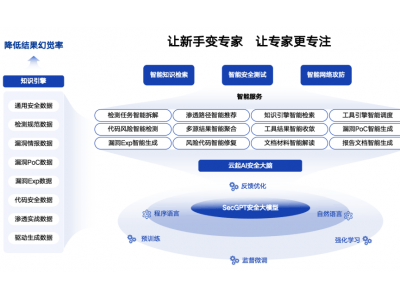

在MaaS模式下,DeepSeek的冲击使得大厂原本的模型定价模式受到挑战。云厂商要么继续降低模型部署成本,要么直接在DeepSeek的基础上进行微调。DeepSeek还迫使云厂商的MaaS服务走向差异化,例如通过升级大模型周边工具、提供配套服务来支持二次开发和定制等。

关于“AI云”,中国云厂商的理解正在出现分歧。一些云厂商将重心放在AI上,利用“AI+云”来改造或重构产品,以获取更高的毛利;而另一些云厂商则更看重算力,倡导“云+AI”,其产品和服务定价主要基于算力资源,追求规模效应,本质上仍然是算力的提供者。华为云是典型的“云+AI”代表,它聚焦于算力底座,发布了CloudMatrix 384超节点,旨在将AI算力标准化为像水电煤一样的服务。

与此同时,腾讯云和百度智能云则更倾向于“AI+云”,它们经历了深度调整期,从曾经的“集成商”角色转变为强调打造AI原生云产品,丰富PaaS层产品种类,以提升自研产品的高毛利。阿里云则采取了双管齐下的策略,一方面大笔投资扩大公有云的规模优势,另一方面通过高毛利产品降低潜在的盈利压力。

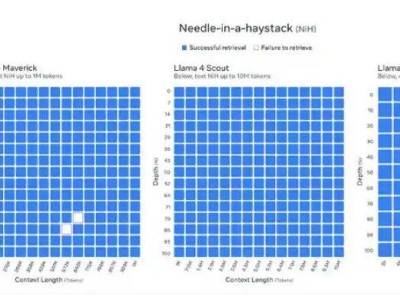

在后DeepSeek时代,中国云厂商正在比拼两大能力:更强的规模效应和AI基础设施(infra)能力。规模效应指的是云厂商通过资源整合或工程优化,提升资源利用率,降低单位计算成本,实现更高的投资回报率。AI Agent已成为确定性趋势,各大云厂商纷纷拥抱这一技术。而AI infra能力则关注于存储瓶颈、通信效率、计算单元效率等方面的优化,以进一步挖掘GPU性能,避免算力浪费。云厂商正在积极发力AI infra,一方面互联网云已经积累了较强的AI Infra能力,另一方面,头部云厂商也在与AI infra企业展开合作。

尽管大模型与云的融合才进入第三个年头,但中国的云计算市场却是一个典型的“慢变量”市场。在经历了流量红利消退和深度调整后,国内云厂商的格局并未发生显著变化。在新的周期下,对于云厂商而言,这是一场考验耐心和毅力的长跑,而非追求速胜的短跑。