在2025中国RISC-V生态大会上,中国开放指令生态(RISC-V)联盟秘书长包云岗透露,人工智能(AI)与汽车领域正逐步成为RISC-V架构的新兴应用场景。尽管RISC-V在汽车市场的渗透率目前尚低,特别是在高算力SoC芯片领域,但其在汽车微控制器(MCU)领域的应用潜力已逐渐显现,并被认为是未来的大趋势。

近期,RISC-V在汽车市场的应用取得了显著进展。长城汽车于2024年9月成功点亮了基于RISC-V架构的车规级MCU芯片紫荆M100,该芯片自2023年研发以来,凭借高算力、模块化设计、内核可重构等优势,在处理速度、耗时优化及未来升级扩展方面表现出色。预计今年三季度,搭载M100芯片的首批车辆将量产,五年内计划装车250万辆。同时,紫荆半导体已启动ASIL-D安全等级的域控制器芯片自研工作。

同样在2024年,东风汽车发布了RISC-V架构的高性能车规级MCU芯片DF30,采用多核架构和国内40nm车规工艺开发,功能安全等级达到ASIL-D。这款芯片的处理器IP来自芯来科技的NA900系列,该系列是全球首个通过ISO26262 ASIL-D产品认证的RISC-V CPU IP。

国芯科技也透露,2025年已启动基于RISC-V架构的高性能车规MCU芯片CCFC3009PT的设计开发工作。这一系列动态表明,RISC-V在汽车市场的应用正在加速推进。

今年3月,合肥举办了一场“汽车与RISC-V芯片技术融合研讨会”,吸引了奇瑞汽车、江淮汽车及多家芯片企业和投资机构的参与。这场会议进一步表明了业界对RISC-V在汽车领域应用的期待。同时,国际巨头英飞凌也宣布将在未来几年推出基于RISC-V的全新汽车微控制器,以引领RISC-V在汽车行业的应用。

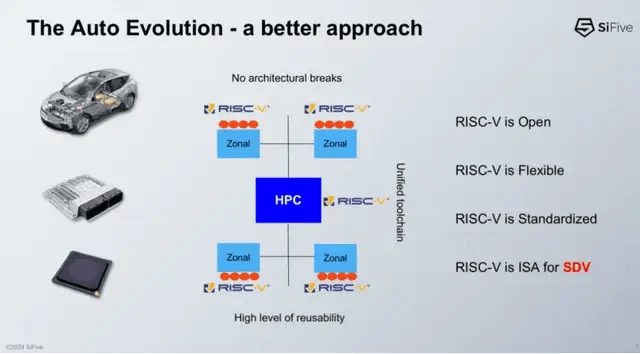

RISC-V之所以受到汽车行业的青睐,主要得益于其三大优势。首先,RISC-V的开源开放特性降低了使用门槛,有助于汽车芯片的国产化进程。安徽作为新能源汽车产量和出口量双料冠军的省份,已选择RISC-V作为破解汽车芯片国产化困局的关键路径。

其次,RISC-V的灵活定制特性满足了汽车电动化与智能化过程中对多种指令架构层级的需求。无论采用何种性能处理器,RISC-V的编程方式与工具链均保持一致,极大地提高了软件的复用性。对于汽车制造商而言,全面采用RISC-V技术将实现产业链的高度透明化,为产品设计、升级等带来便利。

最后,从技术的角度看,RISC-V在同等工艺、主频接近的情况下,功耗低、能效高。美国的伯克利大学对比了RISC-V核与同级别的ARM核,结果显示RISC-V在性能、功耗、die size等主要指标上都优于ARM核。实测的RISC-V架构紫荆芯片M100的跑分达到2.42Coremark/MHz,性能提升了38%,成本面积比竞争对手低了20%。

然而,RISC-V在汽车领域的应用仍面临诸多挑战。一方面,我国基于RISC-V的汽车芯片产品数量有限,且主要定位于中低算力应用场景。另一方面,RISC-V IP数量偏少、周边IP配套不完善,导致基于RISC-V的汽车芯片设计存在困难。车规级认证难和车载生态不完善也是RISC-V上车的主要障碍。

尽管如此,RISC-V在汽车领域的发展已然按下加速键。行业的普遍看法是,RISC-V具备开放性和扩展性,适用于智能化汽车需求。尽管目前RISC-V在汽车领域的应用尚处于初期阶段,但预计在未来5至10年内将实现大规模落地。车企作为产业核心,需与芯片供应商、软件开发商协同创新,优化供应链体系,确保RISC-V芯片及相关软件能高效、稳定供应。