在新能源汽车市场风起云涌的2024年,增程式电动车以一种令人瞩目的姿态站上了舞台中央。凭借116.7万辆的年销量和78.7%的同比增长率,增程式电动车在众多技术路线中脱颖而出,成为市场的新宠。这一成绩不仅彰显了增程式电动车的市场潜力,也预示着新能源产品结构正在经历深刻变革。

增程式电动车之所以能够迅速崛起,得益于其独特的技术优势和市场定位。在补能体系尚不完善、电池成本居高不下、用户对于纯电动车仍存在续航焦虑的背景下,增程式电动车以其兼具纯电驱动和燃油发电的能力,为用户提供了既环保又实用的出行方案。中国工程院院士杨裕生更是直言,增程式并非过渡技术,而是未来汽车的主力之一。

然而,随着增程式电动车市场占有率的不断提升,一些问题也逐渐暴露出来。早期的增程式电动车,由于技术壁垒相对较低,不少车企在快速投放市场的过程中,忽视了产品的细节和用户体验。这导致一些车型在亏电状态下动力输出迟滞、驾驶体验打折,智驾系统稳定性受限,甚至出现智驾功能被迫关闭的情况。发动机高负荷工作时产生的噪音与振动,也与消费者对新能源车的静谧舒适预期大相径庭。

面对这些问题,市场开始倒逼增程式电动车技术走向深水区。过去的增程式电动车,主要凭借中等电池容量和灵活发电解决城市短途日常使用。然而,随着技术的规模化应用,用户对产品的要求也越来越高。如今的增程式电动车,不仅要具备足够的续航能力,还要在动力平顺性、噪音控制、智能化体验等方面表现出色。这要求车企在技术研发上投入更多精力,实现多技术模块的深度集成。

在这样的背景下,一些具备深厚动力系统积累的车企开始崭露头角。他们凭借在发动机等关键部件上的深厚沉淀,以及对电控系统、热管理系统等方面的独到见解,推动了增程式电动车技术的全面升级。例如,上汽大众等合资品牌,凭借其在发动机技术上的领先优势,率先看好增程市场的发展前景并展开布局。他们不仅采用了先进的发动机技术,还通过优化电驱系统能量分配、电池包热管理等方式,提升了整车的能效和用户体验。

这些车企的成功,不仅得益于他们在技术研发上的投入,更在于他们能够从用户需求出发,实现技术的协同升级。他们深知,单点式的技术突破已难以满足用户在续航、性能、智能、成本和安全等多维度的综合诉求。因此,他们致力于在“架构级”层面实现技术协同,为用户提供“感知一致”和“体验可靠”的产品升级。

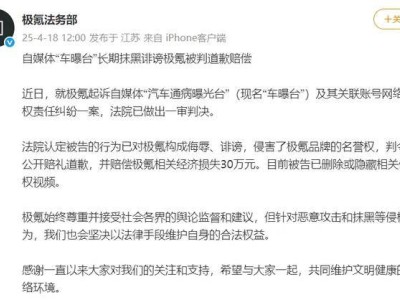

随着市场竞争的加剧和技术的不断进步,增程式电动车的未来充满了无限可能。然而,无论市场如何变化,技术始终是推动行业发展的核心动力。只有那些能够紧跟市场趋势,不断投入技术研发,实现技术协同升级的车企,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为行业的佼佼者。