近年来,汽车行业的竞争格局发生了翻天覆地的变化,尤其是新能源汽车领域的“新势力”企业异军突起。然而,这些企业在技术创新上的实际进展却屡屡受到质疑,更多时候,它们似乎更擅长通过营销手段来塑造品牌形象。

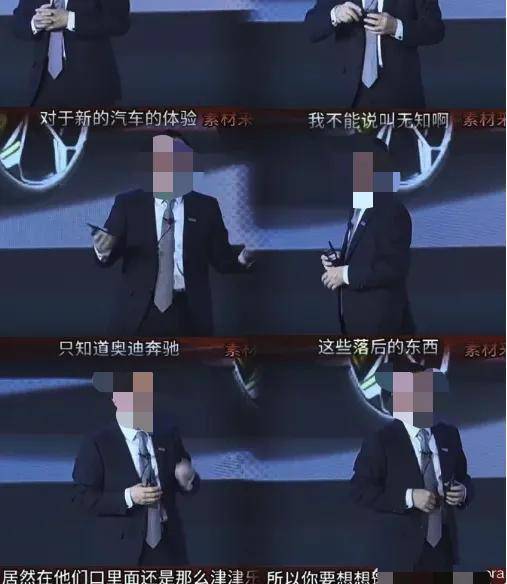

在各大车企的发布会上,夸大宣传、创造新概念成为常态。一些企业高管甚至在公开场合贬低传统豪华汽车品牌,如奔驰、奥迪,甚至劳斯莱斯、迈巴赫等,声称它们已经过时,而自家的产品才是未来的趋势。

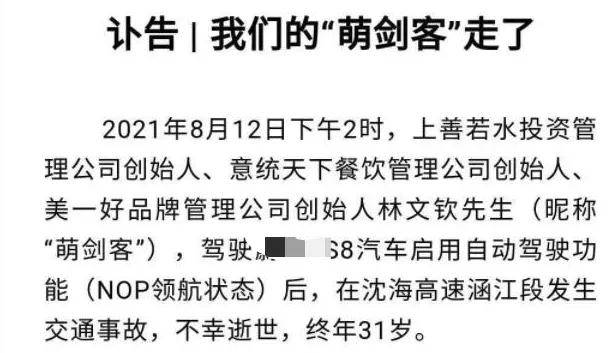

更为夸张的是,一些车企在宣传智能驾驶技术时,频繁使用“遥遥领先”、“远远超越”等词汇,甚至声称自己的产品已经实现了“100万内最好”、“500万内最好”等夸张标准。更有企业高管在发布会上大放厥词,声称自家智能驾驶技术已经可以让驾驶者完全放手,甚至提出了“开上我们的车,想撞都难”的荒谬言论。

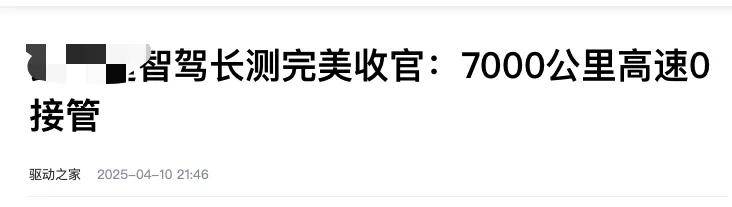

这些车企不仅在发布会上夸大其词,还在实际的产品测试中玩起了文字游戏。例如,某车企曾宣传其智能驾驶技术在7000公里的长测中实现了“0接管”,但实际上,这所谓的“0接管”只是在特定条件下的测试结果,并不能代表实际使用中的安全性。

更为严重的是,一些车企在宣传智能驾驶技术时,甚至创造出了超出物理科学范畴的新理论。例如,有车企声称其两片1500兆帕的材料加在一起就能达到3000兆帕的强度,这种宣传方式无异于误导消费者。

随着这些虚假宣传的泛滥,消费者对于智能驾驶技术的认知也被严重扭曲。一些消费者甚至开始相信这些车企的宣传,认为智能驾驶技术已经足够成熟,可以放心使用。然而,实际上,这些技术还存在很多问题和风险,需要进一步的研发和完善。

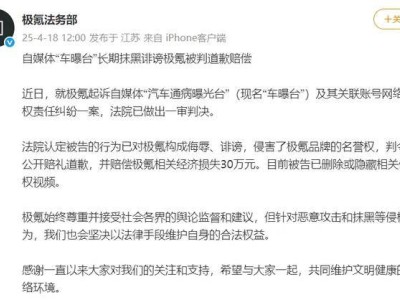

面对这种情况,监管部门终于出手了。近日,有关部门召开了一场会议,对当下汽车行业的智能驾驶技术进行了严格的规范。会议要求车企在宣传智能驾驶技术时,必须使用规范的词汇,不得夸大宣传,同时要求车企在产品测试中必须严格遵守相关规定,不得拿用户去做测试。

这一规定的出台,无疑是对那些夸大宣传、误导消费者的车企的一次重击。同时,也提醒了消费者在面对这些宣传时要保持理性,不要轻易相信车企的夸大之词。

对于汽车行业来说,这次监管的介入也是一次深刻的反思。车企们应该意识到,技术创新和产品质量才是企业长远发展的基石,而不是靠夸大宣传和虚假营销来博取眼球。只有这样,才能赢得消费者的信任和市场的认可。