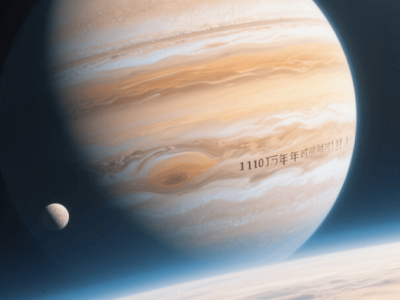

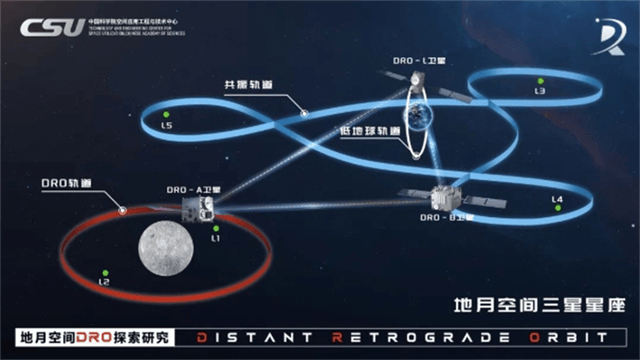

在浩瀚的地月空间中,一条被誉为“天然良港”的DRO轨道,因其卓越的稳定性成为了航天器驻留的理想之地。中国航天人怀揣着探索这一神秘轨道的梦想,计划在这里开展一场前所未有的实验。然而,这场探索之旅的序幕,却以一种意想不到的方式拉开。

2024年3月,西昌卫星发射中心迎来了一次震撼人心的发射任务。长征二号丙运载火箭搭载着DRO-A/B双星组合体,承载着中国航天的希望,冲向无垠的太空。然而,就在星箭分离的那一刻,飞控大厅的屏幕上却出现了令人揪心的一幕:代表轨道远地点高度的曲线如同过山车般剧烈抖动,随后轨道参数也开始疯狂跳跃。

科技人员的心瞬间提到了嗓子眼,惊恐的电话铃声此起彼伏,紧张的气氛弥漫在整个飞控大厅。经过漫长的煎熬和等待,终于捕捉到了微弱的卫星信号:双星组合体被甩入了一个远低于预期的“绝望轨道”,高度仅有13.4万公里,且正以每秒超过200度的速度剧烈翻滚,随时可能解体。

面对如此严峻的挑战,中国航天人没有退缩。77岁的老专家顾逸东挺身而出,带领着一群年轻的科学家,迅速组建了应急飞控小组。在西昌与北京两地之间,他们紧急连线,共同商讨救援方案,试图将已经失控的卫星重新拉回原定轨道。

这场“极限救援”行动持续了整整120天。在这段艰难的岁月里,多名年轻的学生也发挥了关键作用。比如,中国科学院大学的博士研究生孙洋,迅速计算出了DRO备份的轨道入轨参数,为整个救援计划奠定了坚实基础。而李霜琳和蒲京辉两位研究生,则承担起了开发星上自主导航与时间同步程序的重任。他们手写了两万行代码,确保了每一个操作的精准无误。

经过一系列复杂的操作和计算,他们成功设计出了多重应急技术方案,并逐步实现了卫星姿态和轨道的基本稳定。在这场惊心动魄的救援行动中,中国航天人展现出了卓越的应急能力和技术水平。

然而,挑战并未就此结束。地面站遥测数据显示,DRO-A卫星的太阳翼无法锁定,而DRO-B的太阳翼则完全“脱臼”。这意味着卫星将无法获得足够的能源来维持其基本功能。面对这一紧急情况,团队迅速开展了针对性的操作,成功让“受伤”的太阳翼再次能够“追光充电”。同时,他们还设计并实施了多次精确的轨道机动策略,逐步将双星组合体从“绝望轨道”牵引回预定轨道。

在这场救援行动中,中国航天人完成了数以万计的轨道计算,细致考虑了太阳、地球、月球引力的复杂影响。他们在多种极端情况下调整参数,为卫星的重生拼尽了全力。最终,他们成功地将卫星稳定在了预定轨道上,这场非凡的救援行动也得以圆满结束。

这次“极限救援”事件不仅展示了中国航天人在紧急状态下的应急能力,更彰显了卫星在现代军事领域中的重要性。在现代战争中,卫星扮演着至关重要的角色。它为军队提供了高速、安全、便捷的通信保障,确保了战场信息的畅通无阻。同时,卫星技术还为军事侦察带来了前所未有的清晰视角,让军事指挥者能够更直观地了解战场情况,做出更为精准的决策。

然而,这也意味着太空中正暗藏着新一轮的战略博弈。美国等西方国家一直在寻求攻击他国卫星的能力,试图在太空中占据优势地位。而中国通过本次卫星“极限救援”事件向全球展示了其在卫星应急处理方面的领先能力,为将来的军事博弈增加了一份底气。同时,这也向外界传达了一个明确信号:中国在战时不仅拥有主动权,更是确保国家安全的重要屏障。