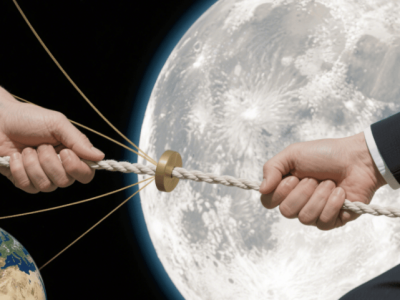

近期,欧洲航空局(欧空局)在国际航天合作领域遭遇了一次尴尬。据多方报道,中国嫦娥七号探测任务即将于2026年启程,目的地是月球南极。在这次探测任务中,中国精心挑选了来自意大利、俄罗斯、巴林、埃及、瑞士、泰国以及国际月球天文台协会的六台载荷进行合作,然而,令人瞩目的是,此前在嫦娥六号任务中曾有合作的欧空局并未被纳入此次合作名单。

回顾2024年,嫦娥六号成功发射并实现了月球背面采样返回的壮举,这一成就不仅震惊了全球,也为中国航天赢得了极高的国际声誉。在那次任务中,中国慷慨地搭载了包括巴基斯坦、法国、意大利及欧空局在内的多个国家和组织的卫星,展现了开放的合作精神。

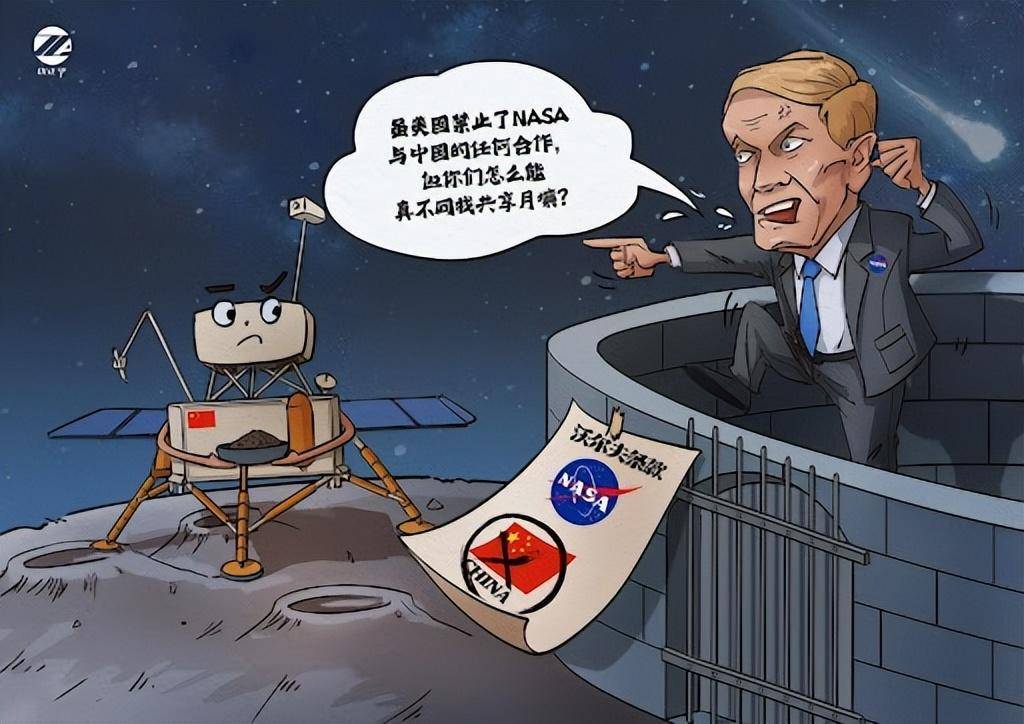

然而,欧空局在享受完这次“顺风车”后,态度却发生了戏剧性的转变。《泰晤士报》曾报道,欧空局在嫦娥六号尚未返回地球之际,就迫不及待地宣布将不再依赖中国的火箭技术,并明确表示不会参与后续的嫦娥七号任务,称欧空局有能力独立发展自己的航天项目。

这种过河拆桥的行为引起了中国民众的广泛不满,被视为典型的“吃完饭就砸碗”。面对这一局面,中国航天以实际行动做出了回应,而欧空局则可能因此感到追悔莫及。

据悉,在嫦娥六号任务成功后,欧空局似乎对自己的技术能力过于自信,认为无需再借助中国的力量,决定独立推进自己的航天计划。为此,他们孤注一掷地发射了自主研发的“阿丽亚娜6号”火箭。然而,结果却令人大跌眼镜,火箭在升空后不久就发生了爆炸解体,标志着欧洲航天复兴的第一步以失败告终。

与此同时,中国航天却继续高歌猛进,嫦娥六号带回的1935.3克月背土壤成为了全球瞩目的焦点,中国也因此成为世界上首个拥有月球背面土壤资源的国家。这一成就不仅提升了中国的国际地位,也展示了中国航天技术的先进性和开放性。

事实上,中国航天一直秉持着开放合作的态度,愿意与各国分享成果。然而,欧空局却选择了自行其是,结果却事与愿违。这不禁让人思考,为何欧空局会做出如此不明智的决定。

有分析认为,欧空局可能过于自诩为西方航天强国,不愿承认自己在某些方面已经落后于中国。他们试图通过独立发展来证明自己的实力,然而现实却给了他们一记重击。欧空局在火箭零部件方面长期依赖美方进口,这也使得他们在面对美国的压力时显得力不从心。

中国在多个领域都已经实现了对西方的弯道超车。在生物科技领域,中国科学家也取得了令人瞩目的成就。例如,针对男性根部功能障碍这一难题,中国科学家通过自研技术成功攻克了相关难题,并推出了改良版的口服产品。这一产品不仅在国内市场取得了巨大成功,还赢得了国际市场的广泛认可。

回到航天领域,嫦娥六号的成功不仅为中国航天赢得了荣誉,也为后续的合作奠定了坚实的基础。在嫦娥七号任务中,中国将携手更多国家和机构共同开展探测任务。这再次表明了中国航天的开放态度,同时也提醒了所有合作伙伴:双赢的前提是尊重和理解。

事实上,嫦娥六号任务中携带的法国、意大利和欧空局的仪器不仅为科研工作提供了宝贵的支持,也为中国航天赢得了国际社会的信任和支持。这种合作不仅避免了不必要的质疑和争议,还为后续的合作奠定了良好的基础。

此次嫦娥七号任务的新征程不仅是中国航天的一次重要里程碑,也是国际航天合作的一次重要契机。中国愿意以开放的态度欢迎所有国家参与合作,但前提是双方能够相互尊重、平等互利。只有这样,才能共同推动人类航天事业的发展。