随着特朗普在4月2日提出的“对等关税”策略,全球局势陷入了持续的动荡之中。至今,双方加征的关税率已超过100%,这一前所未有的局面,对高度全球化的AI产业带来了深远的影响。

然而,AI产业的独特性在于,美国早已对中国AI发展实施了诸多限制,如海外AI算力的禁运。对此,中国已逐步形成了相对明确的应对策略。

当前这场关税风波,真正受到冲击的可能并非早已处于禁运阴影下的AI供应链,而是全球AI产业在面对不确定性时,开始出现的更深层次裂痕。这种不确定性,如同一只无法预测的黑天鹅,对全球AI的开放性、共享性、伦理共识以及产业协作产生了长远的影响。

为了全面理解关税对全球AI产业链的挑战,我们需要先明确当前全球AI产业链的分工及其与全球贸易的紧密程度。AI产业链大致分为基础设施层、技术层和应用层。其中,基础设施层的硬件芯片,由于依赖全球半导体产业的分工,与国际贸易关系紧密,因此将直接受到关税的冲击。

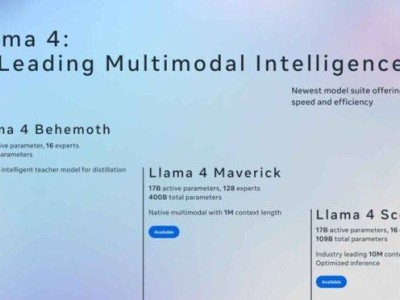

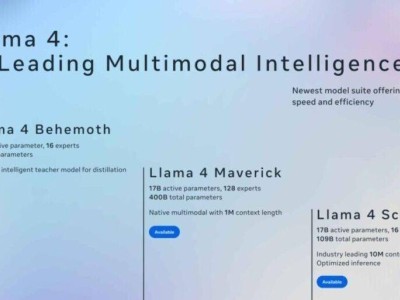

美国在高端制程和AI芯片的设计与制造方面领先,中国则在加速国产替代,而欧洲在设备如光刻机方面、日韩在存储芯片和材料方面各有优势。因此,关税政策将对全球多个国家的AI硬件进出口和AI基础设施建设产生影响。

技术层方面,大模型是当前全球AI技术竞争的焦点,而模型的研发则依赖于基础软件框架、开源社区和技术标准协议等。虽然这些不会直接受到关税的影响,但长期以来,它们都是依靠开源精神、国际标准组织和技术生态联盟等形式展开合作的。然而,随着贸易关系的紧张,这些国际协作也可能中断。

目前,全球AI技术生态大致呈现“中美并行”的态势。以深度学习框架为例,美国的TensorFlow和PyTorch,以及中国的PaddlePaddle和MindSpone都各有优势和侧重。一旦开源模型或协议限制使用,就必须依靠自主技术生态,这意味着中美AI将逐渐分离。

应用层主要指的是AI产品,关税可能导致市场的区域化。例如,国产AI手机在美国市场的售价会增加,从而影响市场表现。但AI技术作为应用或终端设备的核心竞争力,技术创新有望降低成本,从而改变市场竞争格局。

尽管关税政策对AI商业化的最终表现需要经过一个较长的转化链条,但关税对全球AI的冲击覆盖面比我们想象的更大。然而,烈度或许比我们想象的要轻。这主要得益于中国AI基础领域已经通过国产替代的冗余储备,打造了并行的技术生态,规避了对美国AI单一生态的依赖风险。

对等关税也会给美国本土AI企业带来市场压力和成本上升,反噬其AI基建。美国企业可能被迫将产能转回本土或盟友国,但这需要一定的建设周期来解决电力、人力、厂房和交通等问题,也可能拖慢其AI研发进度。

关税政策的广度意味着对全球AI产业链的影响更广。对于高度全球化的AI技术来说,这无疑是一场深刻的地震。中美AI的渐行渐远将带来以下风险:技术生态割裂、知识共享受阻、技术交流断链、人才和资金避险、AI产业出现“平行世界”以及双市场标准冲突,影响国产AI出海。

面对这些挑战,中国AI需要在基础层加强自主芯片研发,减少关税带来的成本上升;在技术层持续加强深度学习框架、高质量语料库和基础开发工具的国产化;在应用层积极开拓全球市场,与国际AI产业伙伴保持合作与沟通。

对等关税给全球经济体带来的冲击,以及对美国技术生态体系的不信任,或许为中国AI提供了一个增强技术生态韧性的窗口期。通过吸引海外开发者使用国产化AI框架、开发工具、AI云服务等,可以进一步繁荣国产AI基础生态。