随着公安部最新数据的揭晓,2024年度我国新能源汽车市场迎来了前所未有的繁荣,全年新注册量跃升至1125万辆,占据了新车登记总量的41.83%,标志着新能源汽车已成为汽车行业的主力军。然而,在这一片欣欣向荣的景象背后,新能源汽车的安全性问题,特别是电池起火事件,成为了公众关注的焦点。

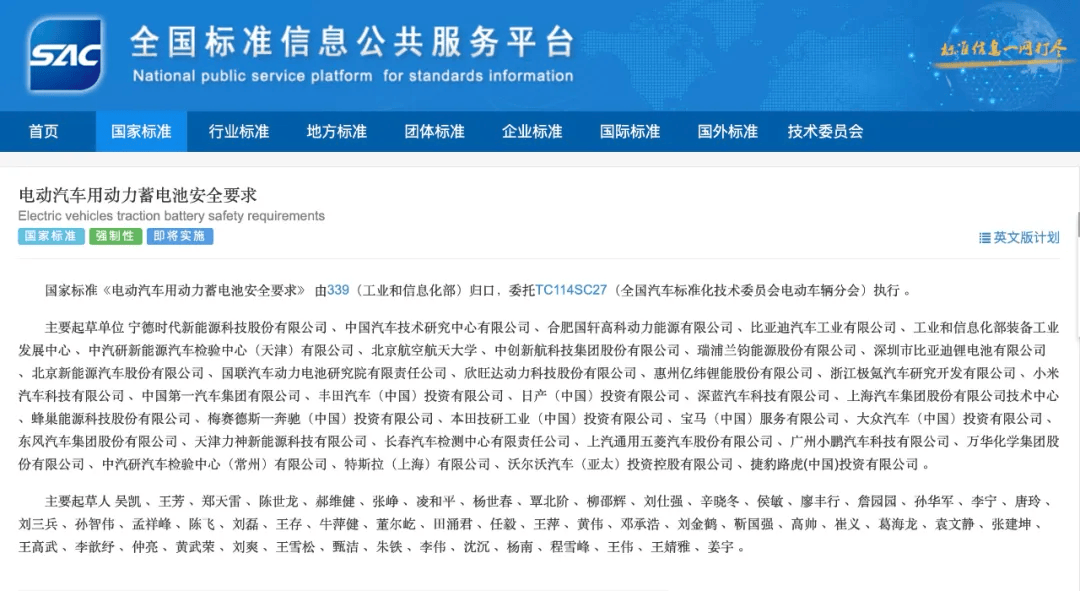

近期,一系列新能源汽车在碰撞后电池起火,甚至导致车主不幸离世的新闻,引发了社会的广泛关注和深切忧虑。面对这一严峻挑战,工信部迅速响应,推出了被誉为电动汽车动力电池“最严国标”的新规定,明确要求电池在发生任何碰撞事故时,均不得起火或爆炸,为乘客逃生和救援赢得了宝贵的时间。

事实上,尽管各大车企在电池安全方面投入了大量精力,推出了诸如琥珀电池、弹匣电池、金砖电池等创新技术,并通过针刺、枪击、挤压、扭曲、泡水等多种极端测试来证明电池的安全性,但电池起火事件仍时有发生。这不禁让人疑惑,为何连子弹都不怕的动力电池,在碰撞中却如此脆弱?

原因在于,车企在进行电池测试时,往往只针对单个或几个电芯进行受损测试,受损面积较小。然而,在真实车祸中,碰撞可能导致几十甚至上百个电芯同时受损,这是厂家测试所无法模拟的。电池在碰撞过程中产生的化学反应,以及锂金属本身的活跃性,都大大增加了电池起火的风险。

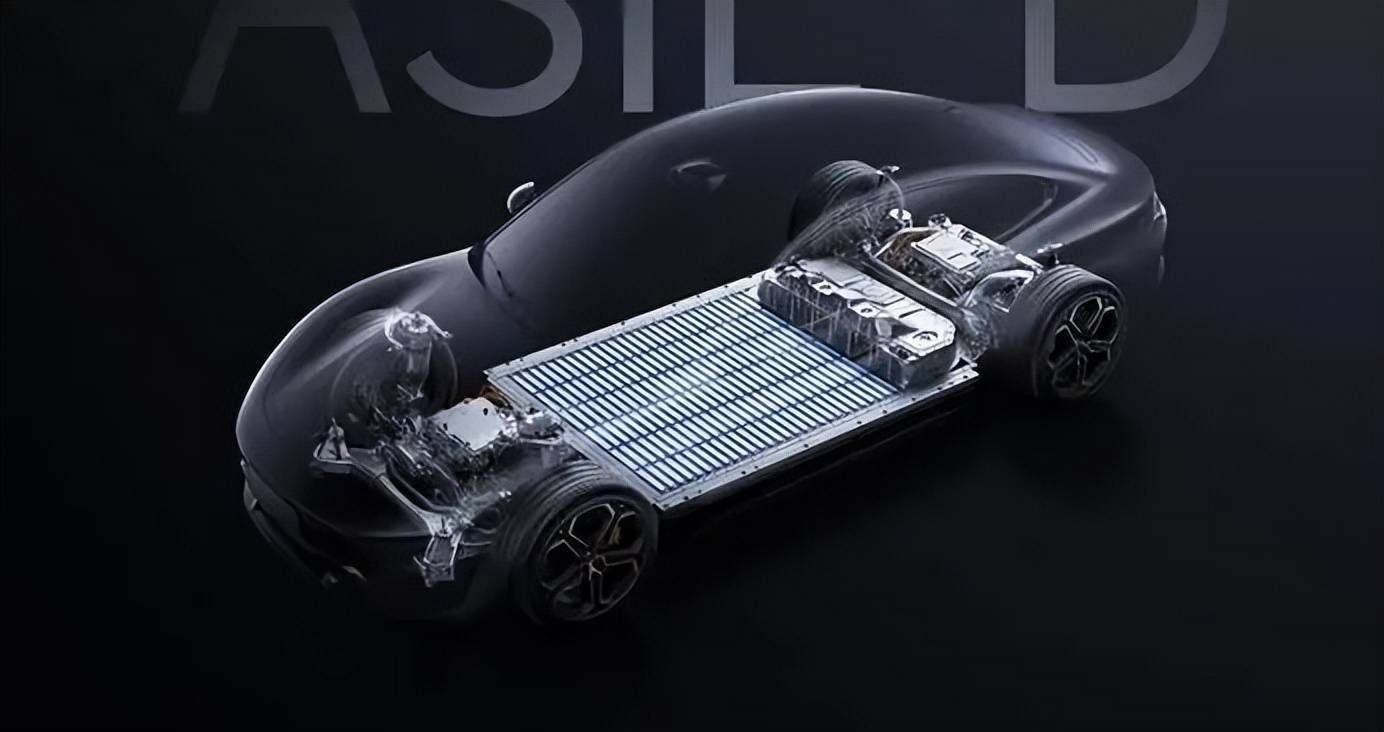

为了应对这一挑战,各大厂商纷纷拿出了自己的解决方案。有的通过加固电池包结构、将软包电芯封装在硬质铝壳中、采用CTC技术等手段来提高电池的抗碰撞能力;有的则通过改进电池包设计、采用熔点高达1200℃的云母板、航空气凝胶等材料将电芯隔绝、采用蛇形液冷管路等方式来防止热失控。然而,这些措施虽然在一定程度上提高了电池的安全性,但并未从根本上解决问题。

行业普遍认为,要真正降低电池起火风险,提升电池的安全性能,必须依靠电池材料技术的革命。固态电池因此成为了“全村的希望”。固态电池采用固态电解质,不含任何液态成分,不易燃、不挥发、无漏液可能,燃烧概率为零。同时,固态电池的能量密度更高、低温活性更强,能够显著提升电动汽车的续航能力和安全性。

然而,固态电池的量产商业化并非易事。目前,固态电池仍面临充电速度慢、寿命短、成本高等一系列难题。尽管有些新能源厂商已经研发出了能量密度突破720Wh/kg的固态电池,但固态电池的商业化之路仍然任重而道远。

在此背景下,工信部推出的“最严国标”无疑是对车企的一次重要鞭策。它要求车企必须扎扎实实地搞技术研发,而不是仅仅停留在发明新名词和打嘴炮的层面。只有不断提升电池的安全性,才能赢得消费者的信任和支持,推动新能源汽车行业的持续健康发展。