2025年的电影市场呈现出前所未有的复杂面貌,如同一枚硬币的两面,既闪耀着辉煌,又笼罩着阴霾。

春节期间,《哪吒2》以惊人的150亿票房成绩,刷新了历史纪录,成为市场的一束强光。然而,这份辉煌并未能持续照亮整个年度。工作日的票房惨淡,常常徘徊在千万级别,即便是周末,也难以突破五千万大关,市场整体表现仿佛倒退回了十二年前。这种极端对比,不仅让人感叹2025年的电影市场既站在巅峰,又跌入谷底。

在行业内部,这种市场的极端分化被形象地称为“中产的消亡”。在经济不景气的大环境下,电影行业中的中等规模项目遭受了前所未有的冲击。春节档之外,其他热门档期显得冷冷清清,大片缺席,市场缺乏活力。例如,今年2月票房高达160.92亿,而4月却仅有9.2亿,预计最终也难超13亿,市场热度骤降。

电影市场的档期分化愈发明显,春节档、暑期档、国庆档成为大片扎堆的“安全港”,而其他时间则几乎无人问津。观众的选择似乎只跟随大片而动,市场的冷热转换如同四季更替,毫无征兆。

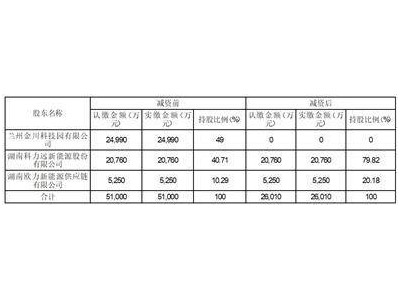

中等体量项目的缺失,成为市场活跃度下降的主要原因。5亿至10亿票房级别的电影,本是市场的中坚力量,如今却集体哑火,数量大幅下滑。清明档的票房惨淡,就是最好的证明。更令人担忧的是,那些看似拥有不错主创阵容的中等规模电影,实际上票房表现远低于预期,根本无法支撑起市场。

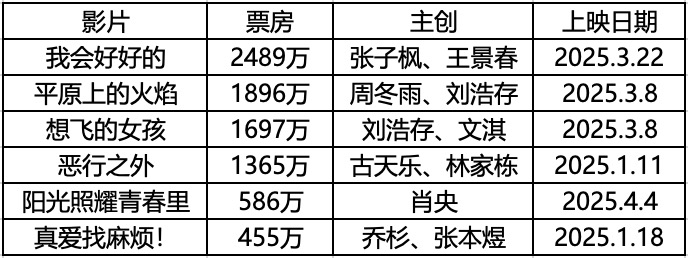

电影行业的分化现象已经深入到开发生产环节。以猫眼、淘票票为代表的发行巨头,以及光线、万达等集内容开发、宣发于一身的头部公司,依然稳健前行。但腰部公司却遭受重创,生存空间被严重挤压。内容端的歧视链已经形成,头部大片和头部公司占据了绝大部分资源,中小项目和公司几乎无法参与竞争。

在这样的市场环境下,中等规模电影的制作方不得不面对严峻的现实。他们必须严格控制成本,提升内容质量,才有可能在激烈的市场竞争中脱颖而出。然而,即便他们成功推出了一部高质量的电影,也可能因为档期的选择不当或市场反应不佳,而最终票房惨淡。

“中产的消亡”已经成为电影行业不可忽视的现象。面对这一挑战,电影制作方必须寻找新的出路,通过创新内容和营销策略,来打破市场的固化格局。只有这样,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。