近期,一股“淘宝购物热”在美国社交媒体上悄然兴起,众多海外消费者纷纷探索“如何在淘宝上购物”的奥秘,对中国商品的物美价廉表示惊叹。数据显示,淘宝App在多个国家的下载排行榜上名列前茅,尤其是在4月16日,淘宝在16个国家的应用下载榜上夺得榜首,同时在123个国家跻身前十,吸引了大量海外用户的涌入。

这股热潮不仅限于淘宝,另一家名为“敦煌网”的跨境电商App也在海外迅速走红。敦煌网一度跃升至美区App Store免费应用排行榜第二位,仅次于ChatGPT,而其之前长期徘徊在300名左右。这些现象的背后,是海外消费者因对等关税政策引发的“恐慌性囤货”,以及对中国供应链的强烈需求。

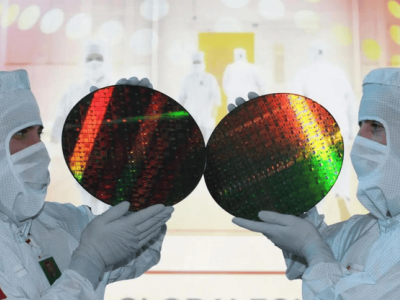

中国电商平台的崛起,不仅得益于短期内的流量爆发,更深层次的原因在于中国供应链的独特优势。从便宜的假发到高端的无人机,中国工厂凭借全品类覆盖和强大的生产能力,满足了全球市场的多样化需求。同时,AI质检技术的应用降低了次品率,区块链溯源技术增强了“中国制造”的可信度。TikTok等社交媒体平台上的大量视频,揭示了“欧洲奢侈品实为中国制造”的事实,进一步推动了海外消费者转向中国电商平台进行采购。

中国电商的竞争力不仅体现在商品上,更在于其模式创新。例如,Temu平台的全托管模式让工厂专注于生产,平台负责运营和物流,降低了出海门槛。同时,内容电商的崛起也为跨境电商带来了新的增长点。TikTok Shop通过直播带货和短视频营销,单月GMV实现了24倍的增长。物流基建的支撑也是中国跨境电商成功的重要因素之一。菜鸟网络的72小时达服务、乐歌股份的“越南制造+美国仓配”模式等,都显著缩短了物流时效。

然而,随着流量的激增,中国跨境电商也面临着诸多挑战。一方面,跨境物流的短板逐渐暴露,关税拆单、合规风险、海外仓布局以及退货与售后等问题亟待解决。另一方面,本地化运营的难题也考验着平台的应对能力。语言与客服壁垒、文化差异与消费习惯的不同,都对平台的选品和供应链响应能力提出了新的要求。例如,法国用户抢购螺蛳粉、美国消费者狂买文具等“离奇需求”,就反映了海外市场的多样性和复杂性。

在竞争对手的“围剿与反制”下,中国跨境电商的全球扩张之路更是充满挑战。亚马逊等巨头通过价格战、合规打压以及物流基建竞速等手段,向中国跨境电商平台施压。同时,凭借本地仓储和品牌信任度等优势,亚马逊仍占据美国用户心智。因此,国内跨境电商平台想要突破重围、实现长期稳定发展,就必须在供应链、品牌化、合规化以及生态协同等方面下功夫。

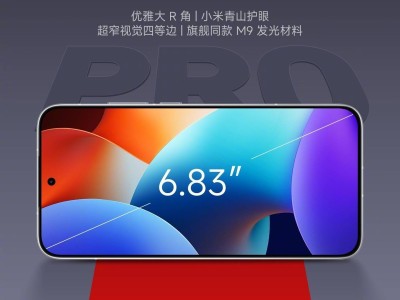

供应链的“算法革命”是中国跨境电商未来发展的关键一步。通过数据驱动的爆款预测和柔性制造的持续升级,平台与工厂可以共享需求数据,实现生产计划的精准预测。以SHEIN为例,其在美国市场的迅速崛起得益于中国广州服饰产业带的小批量柔性生产能力。这种供应链弹性使得平台能够把握销售机会的同时避免库存风险,从而实现产品丰富、单价低的优势。

品牌化与合规化也是中国跨境电商必须面对的挑战。从“白牌”到品牌的转变是提升产品附加值、增强市场竞争力的关键。同时,加强ESG(环境、社会和公司治理)与合规建设也是应对欧美碳关税、劳工标准等新规的必然要求。这不仅有助于避免“低价倾销”标签,还能进一步绑定本土合作伙伴,实现共赢发展。

在生态协同方面,中国跨境电商需要打造支付与金融配套服务、海外仓网络的多级渗透以及人才培养与组织适配等“新基建”。这些措施将有助于缩短回款周期、提升物流效率以及增强平台的核心竞争力。例如,支付宝、连连支付等跨境支付工具的打通,为商家提供了更加便捷、安全的结算方式;而海外仓网络的布局则缩短了商品从工厂到消费者手中的距离,提升了用户体验。

总体来看,中国跨境电商的爆发并非偶然现象,而是供应链韧性、技术创新与模式升级的必然结果。然而,如何接住这股“泼天流量”并将其转化为长期品牌价值,如何在物流、合规、本土化等方面构建护城河,将决定这场“反向代购”狂欢能否真正重构全球贸易格局。正如乐歌股份的案例所示,当中国商品通过智能仓配直抵海外消费者客厅时,一个属于中国供应链服务商的新时代已经悄然来临。