在智能驾驶领域的浩瀚星空中,地平线以其独特的轨迹闪耀了十年。这家自2015年创立的企业,在人工智能尚处萌芽、自动驾驶被视为科幻梦想的年代,便毅然选择了从芯片入手,走出了一条“软硬结合”的差异化道路。

4月18日,上海滴水湖畔,地平线创始人兼CEO余凯在一场主题为“征程所向,远超想象”的发布会上,分享了地平线十年来的两大战略精髓:在无竞争之地寻找竞争机会,以及绝不冒险至悬崖边缘。回望过去,地平线在算法创业热潮中,独树一帜地聚焦于芯片研发,2019年更是将全部力量倾注于汽车行业,这一看似激进的决策,实则基于对智能驾驶未来的深刻洞察——汽车将成为继手机后的新一代智能终端,而计算平台则是其核心基石。

市场的反馈验证了地平线的远见卓识。数据显示,每三台智能汽车中,就有一台搭载了地平线的技术。截至目前,地平线已实现前装量产出货超过800万套,覆盖超过200个量产上市车型,以及310个量产定点车型。面对“智驾平权”的行业热潮,地平线再次展现出与众不同,它不做参数的堆砌者,而是专注于提升用户体验,让技术真正服务于真实驾驶场景。

余凯强调,炫酷的技术并不等同于真正的领先与差异化。只有脚踏实地、积累经验、构建体系化的组织文化与能力,才能打造出难以逾越的技术壁垒,避免陷入技术平权的陷阱。地平线的成长轨迹,正是智能驾驶产业从技术狂热走向价值回归的缩影。

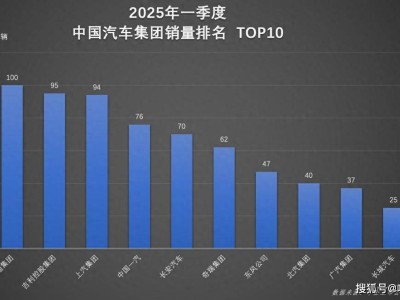

近年来,智能驾驶行业经历了从启蒙到野蛮生长的巨变。从最初国内ADAS渗透率不足2%,到如今围绕“智驾平权”的激烈竞争,包括比亚迪、长安、吉利、奇瑞在内的多家车企,已将智驾车型价格下探至10万元区间。预计到2025年底,乘用车NOA渗透率将达到20%,较2024年上半年近乎翻倍。然而,繁荣背后隐藏着结构性危机:算力竞赛推高硬件成本,激光雷达价格战导致毛利率下滑,传感器方案同质化严重。行业陷入了技术平权陷阱,差异化优势在民主化浪潮中被稀释,用户体验退居次要地位。

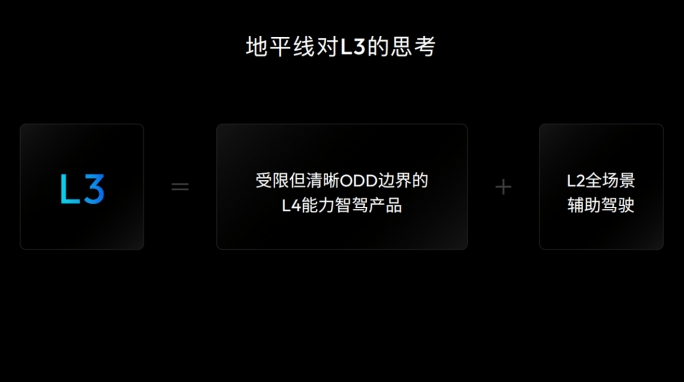

根据麦肯锡的调研,中国消费者对L2+级智驾功能的付费意愿从2021年的42%降至2023年的28%,而对基础ADAS功能的需求则稳定在75%以上。这一反差表明,市场正在挤出技术泡沫,用户更关注如夜间暴雨场景下的安全细节,而非单纯的算力参数。随着工信部对车企夸大智驾功能的禁令,以及L3级法规在武汉、北京等地的试点,行业步入了合规化竞争的新阶段,安全成为企业的首要考量。

在发布会上,余凯将智能驾驶比作手机的基带,它必须提供标准化、可靠的基础能力,而非华而不实的噱头。地平线因此重构了智能驾驶价值公式,从技术指标竞赛转向场景价值深耕。这一转变的本质,是将竞争焦点从实验室指标转向真实场景的用户体验。地平线的“芯片+软件”软硬协同战略,正是为了破解智能驾驶时代的算力、效率与成本平衡难题。

地平线的选择,击中了行业的集体盲区。在技术平权时代,真正的壁垒不在于算法的独门绝技,而在于芯片、车规、数据闭环的体系化能力。地平线通过开放生态战略,构建了技术扩散的杠杆支点,形成了以Tier-1供应商为枢纽的产业协作网络。与理想汽车、轻舟智航的合作便是典型例证,这种分工既保持了主机厂的品牌个性,又通过技术平权降低了智能化门槛。

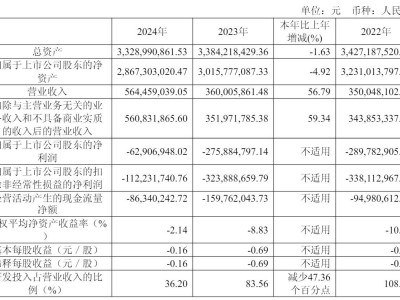

展望未来,随着NOA渗透率的不断提升,智能驾驶的竞争将更加激烈。2025年将成为智能驾驶Tier 1发展的关键分水岭,缺乏核心技术沉淀的企业将面临淘汰,而具备全栈能力的头部厂商则将加速整合。地平线则以“三年脱手驾驶,五年闭眼驾驶,十年随心驾驶”的规划,展现出对未来的坚定信心。面对智能驾驶产业的十倍速变革,地平线将持续加大研发投入,构建难以复制的生态护城河,以冷静的少数派姿态,引领行业前行。