在智能驾驶行业的浩瀚星空中,地平线以其独特的轨迹闪耀,成为了十年征程中的一颗璀璨明星。这家自2015年创立的企业,在人工智能技术的萌芽期便选择了与众不同的道路——从芯片入手,走“软硬结合”的差异化战略。

4月18日,上海滴水湖畔,地平线创始人兼CEO余凯在一场主题为“征程所向,远超想象”的发布会上,分享了地平线的两条核心战略方法论:一是寻找无竞争之地展开竞争,二是远离悬崖边的危险舞蹈。回望过去,地平线从算法创业的浪潮中抽身,毅然决然地选择了芯片领域,并在2019年进一步聚焦汽车行业,这一“All in汽车”的决定,基于对智能驾驶未来的深刻洞察——汽车将成为继手机之后的下一代智能终端,而计算平台则是其基石。

市场数据见证了地平线“反共识”策略的成功。如今,每三台智能汽车中,就有一台搭载了地平线的解决方案。地平线已达成前装量产出货超过800万套,量产上市车型超过200个,量产定点车型更是超过了310个。面对行业的“智驾平权”热潮,地平线再次展现其独特视角,不做参数的堆砌者,只做体验的深耕者,让技术真正回归驾驶场景中的用户感知。

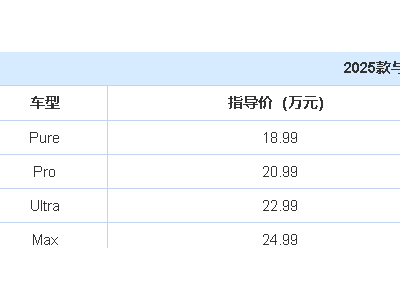

智能驾驶行业在过去十年经历了从启蒙到野蛮生长的巨变。从2014年百度启动自动驾驶研发时,国内ADAS渗透率不足2%,到如今“智驾平权”的竞争拉开帷幕,多家车企将智驾车型价格拉至10万元级别,行业迎来了前所未有的繁荣。然而,繁荣背后隐藏着结构性危机:算力竞赛导致硬件成本飙升,传感器方案同质化严重,行业陷入了“技术平权陷阱”。

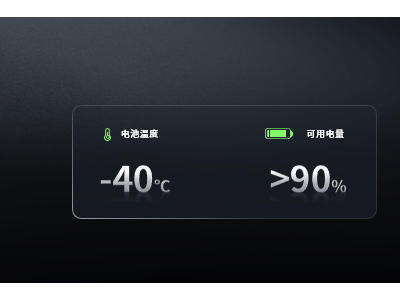

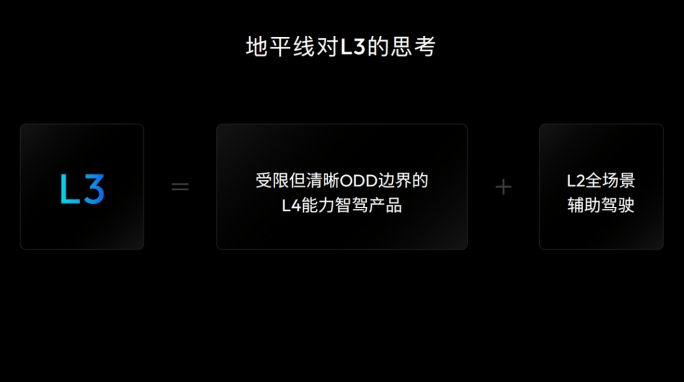

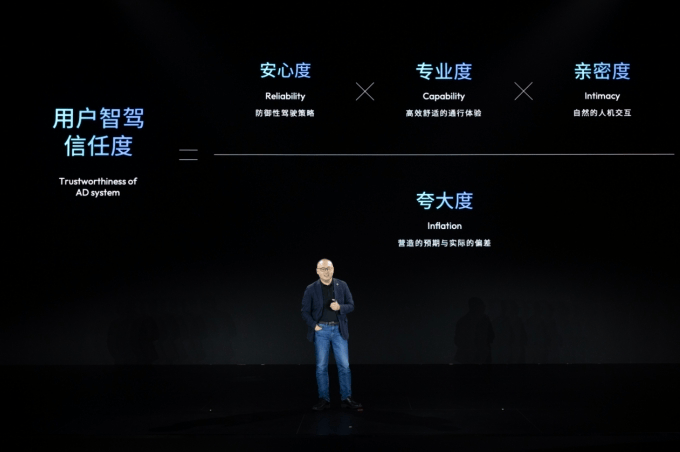

麦肯锡的调研数据显示,中国消费者对L2+级智驾功能的付费意愿从2021年的42%降至2023年的28%,而基础ADAS功能的需求则稳定在75%以上。这反映了市场的理性回归,用户更关心的是夜间暴雨场景下的误刹车率等安全细节,而非单纯的算力参数。地平线正是洞察到了这一趋势,提出了“用户信任度=安心度×专业度×亲密度/夸大度”的智能驾驶价值公式,从技术指标竞赛转向场景价值深耕。

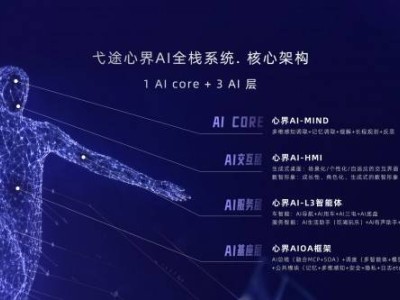

余凯在发布会上将智能驾驶比作手机的基带,它必须提供标准化、可靠的基础能力,而非情绪价值。地平线通过其“芯片+软件”的软硬协同战略,破解了智能驾驶时代的“不可能三角”——算力、效率与成本的平衡难题。其BPU(Brain Processing Unit)架构,在提升能效比的同时,实现了端到端的城区辅助驾驶,功耗仅为竞品的50%。

地平线的生态理念也推动了产业的协作与发展。通过与理想汽车、轻舟智航等企业的合作,地平线形成了以Tier-1供应商为枢纽的产业协作网络,既保持了主机厂的品牌个性,又通过技术平权降低了智能化的门槛。这种“量产-数据-进化”的正向循环,构建了地平线的生态护城河。

面对未来,地平线展现出了坚定的战略韧性。在研发投入上,地平线持续加大投入,2024年研发支出达31.56亿元,同比增长33.4%,占营收比重为132.4%。同时,地平线还构建了7万张计算卡组成的算力集群,支撑算法的不断优化与升级。资本也给予了地平线充分的认可,在地平线港交所上市后,重要投资方均表示将长期支持,不会急于减持。

地平线的十年征程,不仅是对智能驾驶产业的深刻洞察与精准布局,更是对技术变革时代“反共识”智慧的生动诠释。在地平线看来,真正的创新从不诞生于共识之中,而是在于敢于走少有人走的路,敢于在混沌中寻找光明。