在新能源汽车市场中,消费者往往将焦点放在续航里程、智能化配置以及外观设计上,而对于一个看似不起眼的细节——充电口的位置,却鲜少给予关注。许多人认为,充电口无论置于车辆前部还是后部,不过是使用习惯的问题,实则不然。这一细节背后,隐藏着车辆平台结构、电池布局、快慢充策略乃至是否为“油改电”车型的深刻信息。

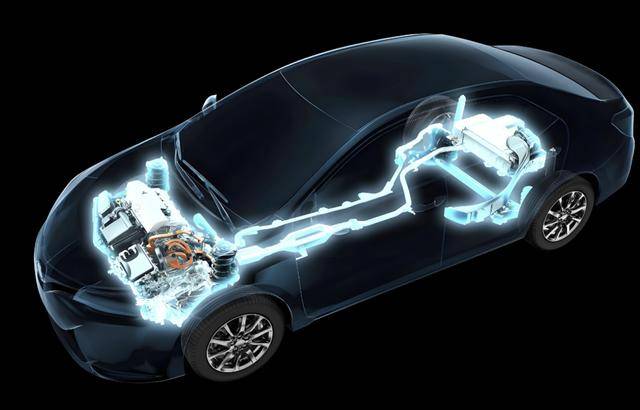

事实上,充电口的位置并非车企随心所欲的决策,而是受到车辆整体结构设计、成本控制以及安全标准的严格制约。充电过程看似简单,即将外部电源通过充电口引入,经由高压线传输至电控系统,最终送达电池组,实则涉及“三电系统”中的电控与电池两大核心组件。

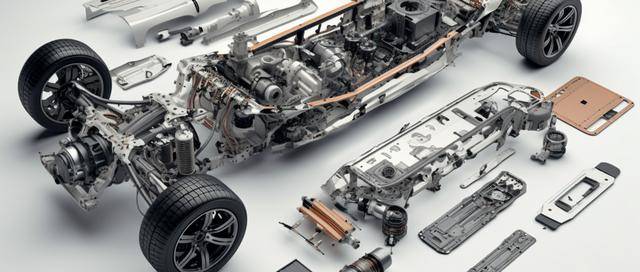

电池组的位置相对固定,通常被平铺在底盘中部,位于前后轴之间。而电控系统的布局则灵活得多,可以根据车型设计需求,安装在前舱、后舱甚至车身两侧。此时,车辆的驱动形式成为决定充电口位置的关键因素。前驱车型中,电机与电控系统往往集中于前轴附近,因此充电口自然靠前;而后驱车型则相反,电控系统布置在后部,充电口也随之靠后。

成本考量也不容忽视。高压线内部由铜、镍等金属材料构成,线长直接关联到成本高低,一米几百乃至上千元的费用并不罕见。因此,即便只是节省几十公分,对于车企而言也是巨大的经济效益。这也解释了为何许多新平台、新车企倾向于“就近放口”,即电控系统所在位置附近设置充电口,以简化布线、缩短装配时间、降低碰撞风险,并提升结构紧凑性和安全性。

然而,充电口位置的选择不仅关乎技术和成本,更直接影响到用户体验。一般来说,充电口位于车辆前侧的车型,很可能是基于传统燃油平台改造的“油改电”产品。这种做法省去了重新设计车身模具和冲压结构的麻烦,开发效率高且成本低廉。但对于消费者而言,前置充电口在实际使用中却带来了诸多不便。无论是地库停车还是公共充电桩,车位布局往往要求车辆尾部靠近充电设备,前置充电口意味着车主需要车头朝里停车,不仅操作不便,还可能因车位狭窄而导致停车困难。

相比之下,纯电平台车型通常将充电口布置在后侧、后翼子板或尾部附近,这样的设计不仅符合电控系统靠后、电池走线短、结构更合理的原则,还提升了安全性和便利性。因此,从用户体验的角度出发,后置充电口无疑是更优的选择。

除了技术和成本因素外,用户的使用习惯也是决定充电口位置不可忽视的一环。在现实生活中,无论是家庭充电桩还是公共充电设施,车位布局往往更倾向于车尾靠近充电设备。因此,选择前置充电口的车型,无疑会给用户带来额外的操作不便和困扰。

充电口的位置并非简单的使用习惯问题,而是涉及车辆平台结构、成本控制、安全标准以及用户体验等多个层面的复杂考量。对于消费者而言,在选购新能源汽车时,不妨多关注这一细节,选择后置充电口的车型,以获得更佳的使用体验和更高的性价比。