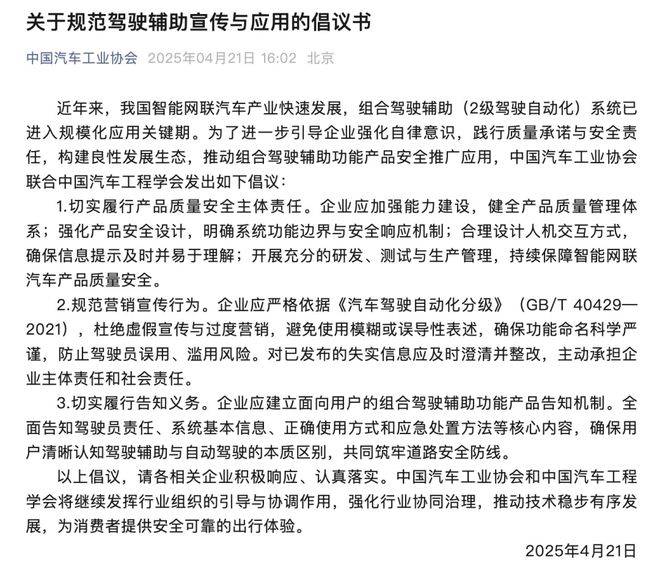

随着科技的飞速发展,智能驾驶领域成为各大车企竞相追逐的热点。然而,近期工信部发布的一项新政策,却为这股热潮按下了暂停键。政策明确要求汽车生产企业需全面开展组合驾驶辅助系统的测试验证,明确系统功能的边界,制定安全响应措施,并严禁夸大和虚假宣传。这一举措迅速引起了广泛关注,被视为对智能驾驶领域营销热潮的一次有力调控。

政策的出台,正值2025上海车展前夕,许多车企不得不紧急调整其宣传策略。尽管新兴产业需要快速发展,但监管的及时跟进同样不可或缺。有观点认为,这一政策的发布时机恰到好处,它促使中国智能驾驶行业在快速发展的同时,更加注重安全性和稳定性,以确保行业能够稳健前行。

值得注意的是,尽管部分车企的营销策略受到了限制,但这一政策却为产业链上的其他企业带来了新的机遇。例如,在小米汽车事故引发舆论关注后,禾赛科技的股价应声大涨17%。尽管小米SU7的普通版并未配备激光雷达,但其高阶版本却采用了禾赛的雷达产品。这一事件暴露出智能驾驶技术的短板,同时也凸显了激光雷达市场的巨大潜力。

政策还要求车企不得抑制或关闭方向盘脱手检测功能,并引入人脸识别技术来监测驾驶者状态,禁止驾驶时座椅平躺等行为。这一规定为人脸识别技术在智能座舱领域的应用提供了新的发展契机,推动了智能驾驶技术的进一步升级和完善。

在自动驾驶的道路上,不仅需要“聪明的车”,更离不开“智慧的路”。车路协同技术的发展,正是为了打破单车智能的局限,实现更安全、高效的未来交通。近年来,车路协同一直备受关注,但高昂的经济成本却限制了其商业化进程。尽管如此,随着技术的不断进步和政策的持续推动,车路协同的未来仍然充满希望。

以广州和深圳为例,这两个城市已成为智能网联汽车应用试点的先行者。广州已经开放了933条智能网联汽车测试道路,里程约1980公里,高速公路开放里程超过260公里。智能网联汽车的商业化运营,为车路云一体化的规模应用奠定了坚实基础。然而,车路协同技术的发展仍需克服诸多挑战,包括经济成本、消费者接受度以及技术成熟度等方面的问题。

工信部前部长苗圩在其新书《志在超车:智能网联汽车的中国方案》中,深入探讨了智能驾驶技术的发展路径。他认为,智能辅助驾驶与安全可靠的驾驶体验并不矛盾,而是相辅相成。中国汽车企业在新能源汽车领域已取得全球领先优势,而未来的竞争将聚焦于智能网联化。因此,中国需要通过新技术推动智慧交通的落地,实现交通行业的全面升级。

此次工信部按下“冷静键”,并非要遏制智能驾驶技术的发展,而是希望通过更规范的管理,确保行业能够健康、安全地发展。智能驾驶技术的每一次进步,都应以消费者的安全为前提。只有在确保安全的基础上,智能驾驶技术才能真正赢得消费者的信任和支持,推动行业持续前行。