在探索宇宙奥秘的征途中,达尔文的进化论为我们揭示了地球上生物演化的壮丽图景。从最初的单细胞生物,到多细胞生物、海洋生物、两栖生物,直至陆地生物,这一系列的进化历程最终孕育出了智慧的人类。与其他生物相比,人类的独特之处在于我们拥有探索世界的智慧与渴望。自诞生以来,人类不断研究世界的奥秘,如今已能走出地球,探索浩瀚的宇宙。

科学家通过对陨石中放射性元素的衰变分析,追溯到了太阳的起源。大约50亿年前,一个巨大分子云在引力作用下崩溃,形成了所谓的星云,进而演化出了太阳。这一星云理论指出,太阳最初是由大量旋转的尘埃和气体云组成的太阳星云。有科学家推测,这个巨大气体云团的崩溃可能是由附近的超新星爆发引发的。随着星云的崩溃,热量增加,尘埃颗粒蒸发,云团中心受到压缩,最终形成了太阳。

在太阳系的形成过程中,太阳吸收了周围的大量物质,其质量占到了太阳系总质量的99.86%,而八大行星和其他物质仅占太阳系总质量的0.14%。太阳系的神秘之处不仅在于其庞大的规模,更在于其中行星排列的规律性。18世纪,天文学家提丢斯和波德发现了一个惊人的规律,即提丢斯-波德定则。这个定则通过一系列数字计算,能够近似地得出太阳系中各行星到太阳的距离。

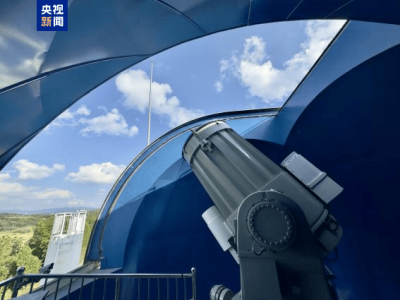

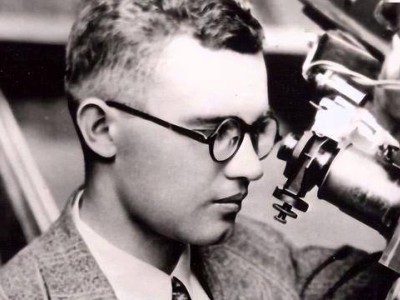

提丢斯在翻译查尔斯·博内的著作时,注意到了行星到太阳距离的规律。他将太阳到土星的距离分为100份,并发现水星、金星、地球、火星、木星和土星的距离与这一规律相吻合。然而,在火星和木星之间,按照定则应该存在一颗行星的位置却并未发现行星,而是存在小行星带。提丢斯推测,这里原本可能有一颗行星,后来解体形成了小行星带。1781年,赫歇尔发现了天王星,进一步验证了提丢斯-波德定则的准确性。

然而,随着海王星的发现,提丢斯-波德定则的准确性受到了挑战。海王星的位置与定则预测的位置存在较大差异,这意味着定则并非完美无缺。一些科学家认为,提丢斯-波德定则只是一个经验公式,并非自然规律。在太阳系之外,其他行星的排列中也存在类似的间距规律,这表明行星之间的间距可能遵循着某种复杂的规则。

在探索宇宙奥秘的过程中,人类一直试图寻找外星文明的存在。科学家认为,宇宙中除了地球生命之外,一定还存在其他形式的生命。地球之所以能够诞生生命,是因为满足了生命诞生的基本条件,如水资源、充足的空气和适宜的温度等。如果其他行星也满足这些条件,那么诞生生命的可能性是很大的。根据宇宙大爆炸理论,地球并非宇宙中最早诞生的一批行星,在宇宙大爆炸后的10亿年内,宇宙中就已经出现了第一批行星。

高级文明或许能够驾驭远超人类想象的能源,如利用恒星能源的戴森球,实现星际旅行,并掌握虫洞技术来构建跨越时空的通道。在科技水平上,高级文明或许能够操纵物质的基本结构,实现意识上传和下载,使生命形态以纯能量或虚拟形式存在。然而,对于目前的人类科技来说,这些还遥不可及。人类还需要继续努力,才能揭开宇宙的神秘面纱。