近期,随着监管部门对智能驾驶技术的严格规范,国内新造车势力在宣传策略上终于显现出了务实的转向。然而,这一变化似乎来得有些迟,因为消费者对新造车企业智能驾驶技术的信任已经有所动摇。在此关键时刻,外资汽车品牌开始加速进入中国市场,对新造车企业构成了更大的压力。

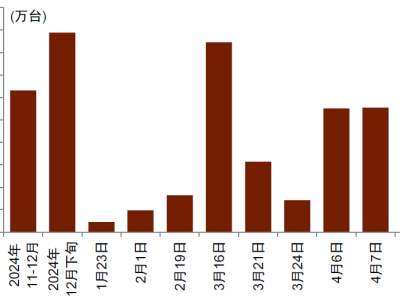

自2024年9月以来,燃油车市场逐渐显示出复苏的迹象,销量稳步回升。特别是在2024年11月,燃油车销量反弹显著,新车市场占比迅速突破50%,并在年底进一步提升至58%。截至今年1月,这一比例已攀升至58.5%。

面对燃油车市场的强劲反击,新造车企业更加急于展示自家智能驾驶技术的优势。然而,这种急于求成的宣传策略却适得其反,导致智能驾驶技术的泡沫被进一步吹大。许多企业夸大其词,误导消费者认为这些技术已经达到了无人驾驶的水平。

为了彰显科技感和技术领先,新造车企业纷纷采用诸如隐藏式门把手、超强加速能力等先进技术。特别是超强加速能力,被刻意强化以吸引消费者。然而,这种性能对新手司机、中老年驾驶员以及部分容易紧张的驾驶员来说,却可能成为安全隐患。

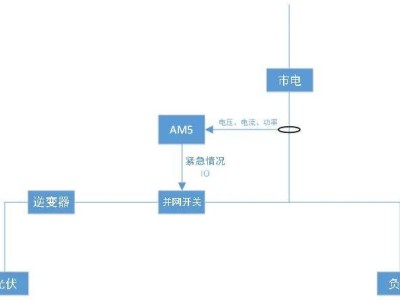

近期发生的一系列严重交通事故,正是这些隐患集中爆发的结果。一些反应较慢的驾驶员在超强加速下无法及时控制车辆,导致严重碰撞和起火事故。而隐藏式门把手在事故中锁死车门,加剧了后果的严重性。对此,应急管理部明确指出,国内智能驾驶技术大多仍处于L2级别,并要求汽车企业如实说明技术水平。

与此同时,外资汽车品牌已经看清了新造车企业的策略,并开始采取行动。丰田率先推出了由中国汽车供应链提供三电系统和智能驾驶技术的车型,取得了巨大成功。如今,丰田更进一步,成立中国研发团队,全面中国化设计新能源汽车。

外资品牌不仅在新能源汽车市场发力,还在燃油车市场保持优势。3月份热销的燃油车SUV和轿车中,外资品牌占据了大多数席位。这为他们在中国市场的进一步扩张提供了坚实的支撑。

为了应对市场的不利变化,新造车企业终于开始正视安全问题。他们联合发表声明,强调智能驾驶技术应以安全为首要考量。这一转变显示出他们对安全问题的深刻反思和警醒。

外资品牌还积极响应了中国汽车行业的价格战,通过一口价、保险费补贴等优惠措施降低购车成本。这些优惠不仅适用于新能源汽车,还涵盖了燃油车。外资品牌凭借在欧美市场获取的利润,在中国市场展开了激烈的竞争。