在浩瀚星河的征途中,人类从未停下探索的脚步。第十个“中国航天日”以“海上生明月,九天揽星河”为主题,再次点燃了国人对宇宙的无尽向往。

回望历史,1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”的成功发射,标志着中国航天事业的崭新篇章。从“天宫”空间站的建立,到“嫦娥”奔月的壮举,再到“祝融”火星探测器的勇敢前行,中国航天每一步都踏出了新的高度,展现了建设航天强国的坚定决心。

想象未来,星际旅行或许不再是遥不可及的梦想。从地球出发,搭乘太空“专车”,人们或许能在月球的3D打印“广寒宫”前打卡留念,或是在火星的“祝融咖啡馆”品味一杯星尘咖啡。这些看似科幻的场景,正随着空间科学与深空探测技术的飞速发展,逐渐变得触手可及。

要实现这一星际旅行的梦想,空天往返技术是关键。当前,运载火箭仍是人类进入太空的主要工具,但可重复使用的航天运输系统正成为未来太空探索的重要方向。这种系统需要具备多次重复使用、自由进出空间和按需返回地面的能力。我国在重复使用火箭和新型动力等关键技术上取得了显著进展,多款可重复使用火箭即将实施首飞,为太空“专车”的实现奠定了坚实基础。

在太空探索的征途中,中国空间站“天宫”无疑是一个重要的里程碑。自建成两年多来,“天宫”不仅培育了“太空水稻”、培养了斑马鱼,还迎来了多批航天员驻留,并对外开放,欢迎国际伙伴的加入。而未来的太空“落脚点”远不止于此,我国已研制出世界上首台月壤打砖机,计划在月球就地取材“盖房子”,并建设以月球为中心的深空互联网。

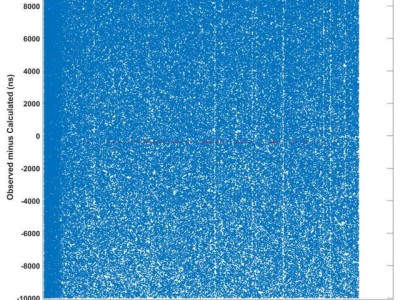

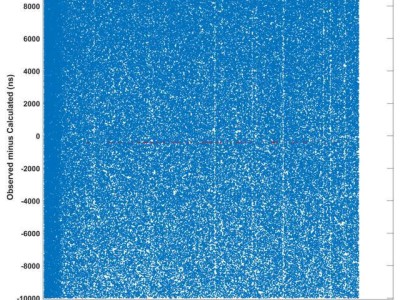

对于人类而言,探索宇宙不仅是为了满足好奇心,更是为了寻找生命的意义和宇宙的奥秘。在贵州深山的500米口径球面射电望远镜“中国天眼”,正聆听着来自宇宙深处的电磁涟漪,寻找着地外文明的信号。这一壮举不仅展现了人类对未知的渴望,也体现了我们对生命和宇宙的深刻理解。

在宇宙的广阔舞台上,人类不断探索、不断前行。从敦煌壁画中的飞天形象,到元代郭守敬建起的观星台,再到明朝万户毅然坐上自制的火箭“飞鸟”,人类对星空的向往早已深深植根于我们的文化之中。如今,随着航天技术的飞速发展,我们离那片璀璨的星河越来越近。

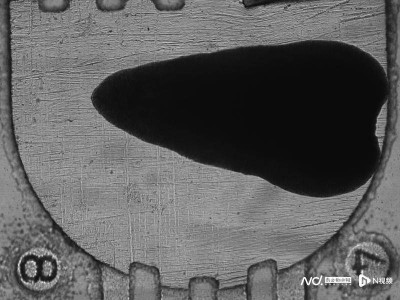

然而,宇宙的奥秘无穷无尽,我们仍有许多未解之谜等待解答。黑洞的背面是什么?宇宙有没有尽头?人类能否发现另一个地球?这些问题不仅关乎科学前沿,更承载着人类突破边界、叩问文明的渴望。但无论答案如何,我们都将坚定不移地继续前行,在星河的征途中书写人类的辉煌篇章。