近日,有关音频巨头喜马拉雅的收购传闻再次甚嚣尘上,将其重新拉回了公众的视野。

据多方报道,喜马拉雅与腾讯音乐集团就潜在收购事宜进行了深入磋商。然而,与之前的市场预期相比,喜马拉雅当前的估值已大打折扣。腾讯音乐方面给出的交易价格远低于喜马拉雅管理层的预期,但仍有消息称,双方已接近达成协议。

与此同时,喜马拉雅近期的一系列资本操作也引起了外界的广泛关注。天眼查数据显示,喜马拉雅旗下公司喜攀(上海)网络科技有限公司的注册资本在短短时间内实现了大幅增长,增幅高达837.6%。这一变动被解读为喜马拉雅在为可能的收购交易做准备,或是为了优化其资本结构。

然而,对于收购传闻,喜马拉雅方面表示“尚不知晓”,而腾讯音乐则回应称,此类传闻并非首次出现,早前已有类似消息流传。这一回应并未完全否认收购的可能性,但也没有给出明确的答复。

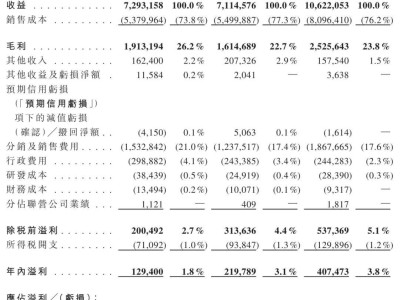

喜马拉雅近年来在盈利和增长的道路上遭遇了诸多挑战。根据其向港交所递交的招股书显示,尽管公司在2023年实现了扭亏为盈,但营收增长率却大幅下滑。从2021年的43.7%降至2023年的1.7%,显示出其增长动力的明显不足。

为了寻找新的增长点,喜马拉雅曾尝试拓展播客业务,并将其视为第二曲线。然而,这一尝试并未取得预期的效果。公司内部对于播客业务的发展方向存在分歧,导致业务推进缓慢。喜马拉雅的基本盘也面临危机,月活跃用户增长速度显著放缓。

为了降低成本、提高盈利能力,喜马拉雅采取了多项措施。包括降低内容分成成本、减少各项开支等。然而,这些措施并未从根本上解决喜马拉雅面临的问题。随着行业竞争的加剧和用户需求的不断变化,喜马拉雅需要寻找新的突破口和增长点。

目前,音频行业的各个平台都在积极探索突围之路。荔枝在长时间亏损后实现了盈利,但后续探索的AI聊天机器人并未取得预期效果。蜻蜓FM则选择IP孵化的模式,试图将单一的音频内容拓展成视频形态。然而,这些尝试都面临着诸多挑战和不确定性。