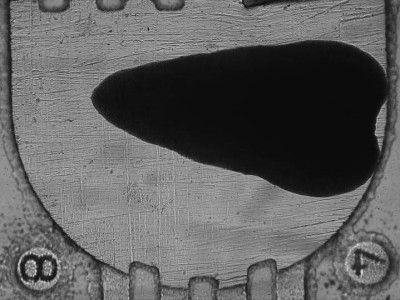

在火星探测的壮阔篇章中,一段关于“外星意大利面”的奇遇近日引发了广泛关注。NASA的毅力号火星车,在执行日常钻探任务时,其避险相机捕捉到了一截看似缠绕的线绳,这一神秘发现迅速在科学界掀起了讨论热潮。

这根线绳的出现,引发了人们关于火星文明遗迹的遐想,但很快,NASA给出了更为实际的解释。他们确认,这很可能是毅力号着陆时,被切断的降落伞缆绳的一部分,经过火星强风的搬运,最终出现在距离着陆点2公里外的探测区域。这一发现不仅揭示了人类深空探测活动的“遗留问题”,也让太空垃圾治理的重要性凸显出来。

科学家通过对毅力号后续拍摄的图像进行细致分析,发现这根线绳由聚酰亚胺材料制成,这种材料因其出色的耐高温和耐腐蚀性,常被用于制造火星着陆器的降落伞缆绳。NASA公布的数据显示,毅力号着陆时释放了巨大的降落伞和沉重的反推火箭,这些设备在着陆后,大量非结构件被遗弃在火星表面。火星稀薄的大气层和频繁的沙尘暴,使得这些轻质材料极易被风搬运。

实际上,这并不是火星上首次发现人类探测器的遗弃物。早在2022年4月,与毅力号协同工作的机智号无人机就拍摄到了其着陆时遗弃的背罩和降落伞。而在2023年,好奇号火星车也在盖尔陨石坑发现了疑似防护罩碎片的金属残骸。这些案例表明,人类已经向火星投放了超过12吨的探测器残骸,这些材料将在火星表面长期存在,因为火星缺乏微生物分解的能力。

然而,火星上的线绳只是太空垃圾问题的一个缩影。根据NASA全球空间监视网络的数据,近地轨道上直径超过1厘米的太空垃圾多达50万块,而大于1毫米的碎片更是超过1亿块。这些高速飞行的物体对航天器构成了严重威胁,即使一枚硬币大小的碎片撞击航天器,也可能释放出巨大的能量。

事实上,太空垃圾已经对人类的太空活动造成了实际影响。例如,中国空间站就曾因SpaceX星链卫星的逼近而紧急变轨,避免了潜在的灾难。更严重的是,2009年美国铱星33号与俄罗斯宇宙2251号卫星的相撞事件,产生了大量碎片,直接导致国际空间站多次实施避障操作。

尽管1967年的《外层空间条约》明确禁止污染太空环境,但由于缺乏强制执行机制,太空垃圾问题依然严峻。目前,全球仅有少数国家掌握主动清除技术,但成本高昂。例如,欧洲航天局的ClearSpace-1任务计划捕获失效卫星,但单次成本就高达1.2亿美元。

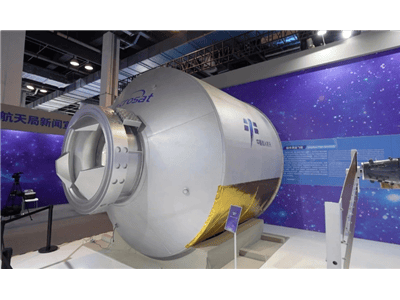

面对这一挑战,中国正在探索低成本的解决方案。例如,2023年发射的“实践二十三号”卫星搭载了离子束推进器,这种技术可以通过定向喷射离子流推动碎片再入大气层。然而,这一技术目前仅适用于近地轨道的碎片清理,对于火星表面的历史遗留垃圾仍无能为力。

部分学者提出,这些“人类最早的地外垃圾”或许可以成为未来火星殖民者的“考古遗迹”。但生态学家对此表示担忧,他们认为火星极地冰盖下可能存在液态水,如果垃圾中的温室气体如六氟化硫泄露,将加速冰川融化,破坏潜在的生命栖息地。随着阿联酋“希望号”、中国“天问三号”等新任务的推进,火星探测即将进入“常态化”阶段,建立国际统一的太空垃圾回收标准和火星表面清理机制已迫在眉睫。