保时捷在上海车展上宣布了一个重要决定:正式成立中国研发中心,旨在年内投入运营并研发符合本土需求的“软硬一体化”智能解决方案。这一举措背后,隐藏着保时捷在华市场面临的严峻挑战。

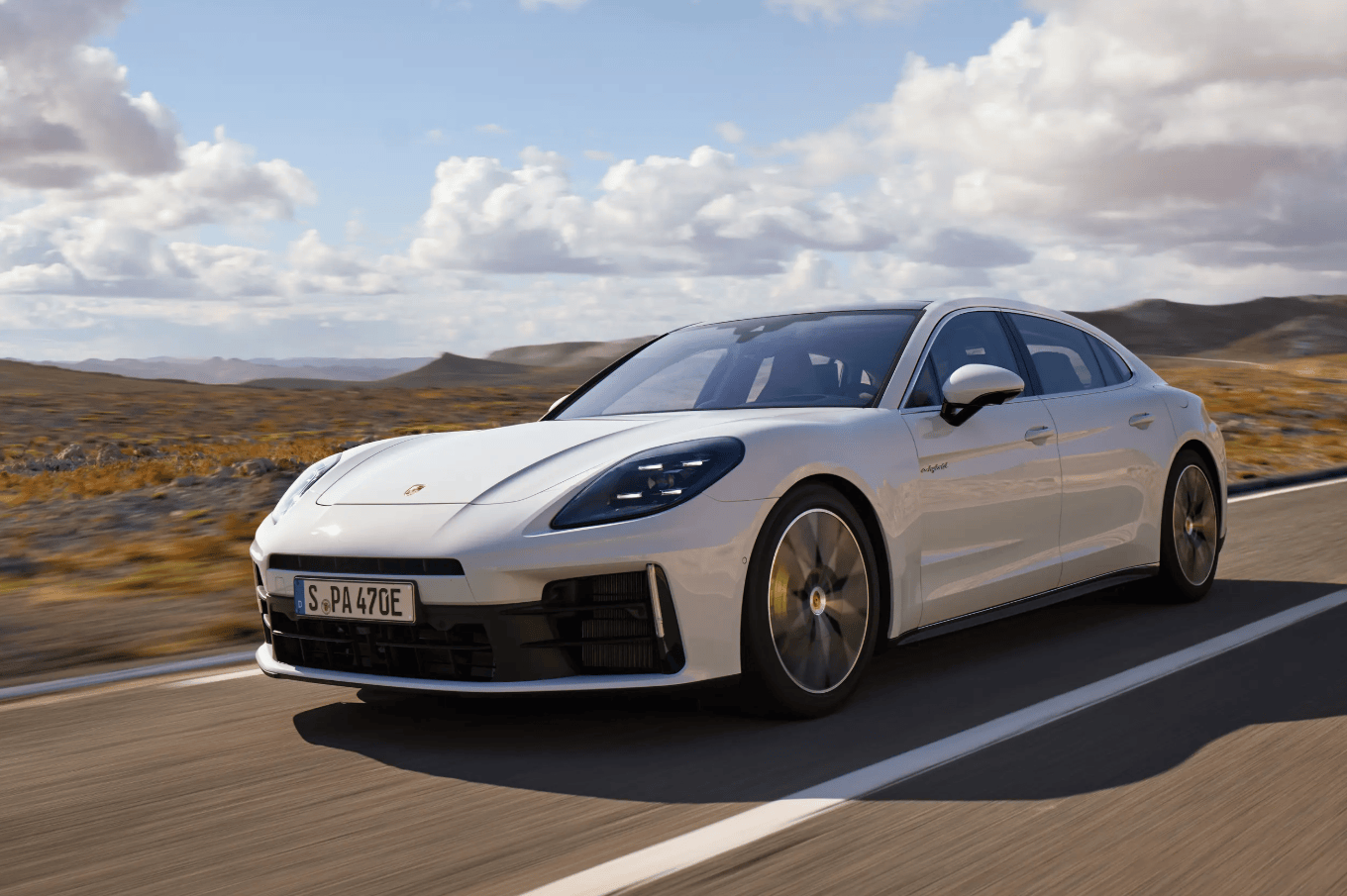

近年来,保时捷在华销量出现了显著下滑。从2021年的9.57万辆到2024年的5.69万辆,跌幅高达41%。这一数据无疑敲响了警钟,促使保时捷采取更加积极的本土化战略。

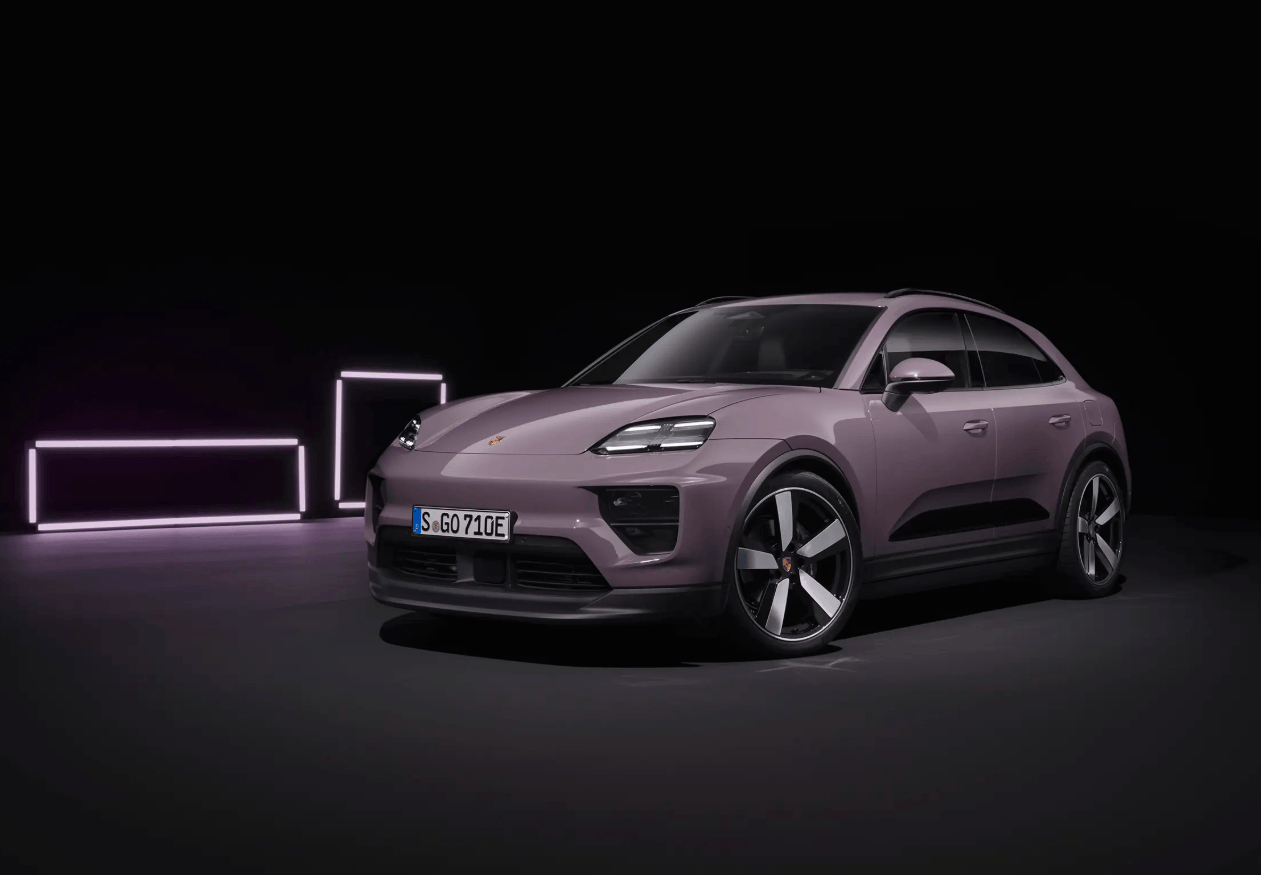

在全球汽车行业智能化与电动化并进的背景下,保时捷的销量下滑并非孤立事件。一方面,保时捷在电动化进程上显得滞后,六年间仅推出了Taycan和纯电Macan两款车型,且Taycan的全球销量在2024年大幅下滑49%。另一方面,智能化方面的短板也愈发明显,车机系统的适配性问题频出,导航和语音交互体验远不及自主品牌。

面对智能化浪潮,保时捷的决策显得颇为谨慎。尽管成立了中国研发中心,但首款本土化信息娱乐系统要等到2026年才能落地。相比之下,奥迪与华为的合作在全新的A5L车型上大放异彩,宝马也加速了Momenta方案的适配。保时捷在智能化领域的步伐显得缓慢而犹豫。

保时捷在智能化方面的策略似乎陷入了矛盾之中。一方面,它没有选择与地平线、华为等本土企业深度合作,导致技术推出的时间滞后;另一方面,它又与地平线联合开发智驾系统,但仅复用大众ID.7的代码,激光雷达数量也比竞品少一颗,以降低成本。这种半自主模式既未掌握核心技术,又未实现成本优势,使得Macan EV的智能化表现平平。

中国新能源市场的快速发展给保时捷带来了更大的压力。市场渗透率已超过40%,用户需求迭代速度远超传统研发周期。保时捷的忠实用户或许愿意等待,但市场不会。大众集团内部的奥迪与华为的深度合作已经实现了智驾功能的快速落地,而保时捷仍在独立与合作之间摇摆不定,这无疑会使其错失更多的市场机遇。

保时捷中国研发中心的成立,本应是其深耕中国市场的里程碑事件,但目前来看,更像是一种自救行动。国产新能源品牌正在快速崛起,保时捷的德国工艺光环在消费者心中还能持续多久,成为了一个未知数。

历史已经证明,汽车产业的变革从不等待任何品牌。保时捷若继续对外部的进步置若罔闻,其在中国市场的份额或将随着研发中心的建设周期一同走向不可预知的未来。