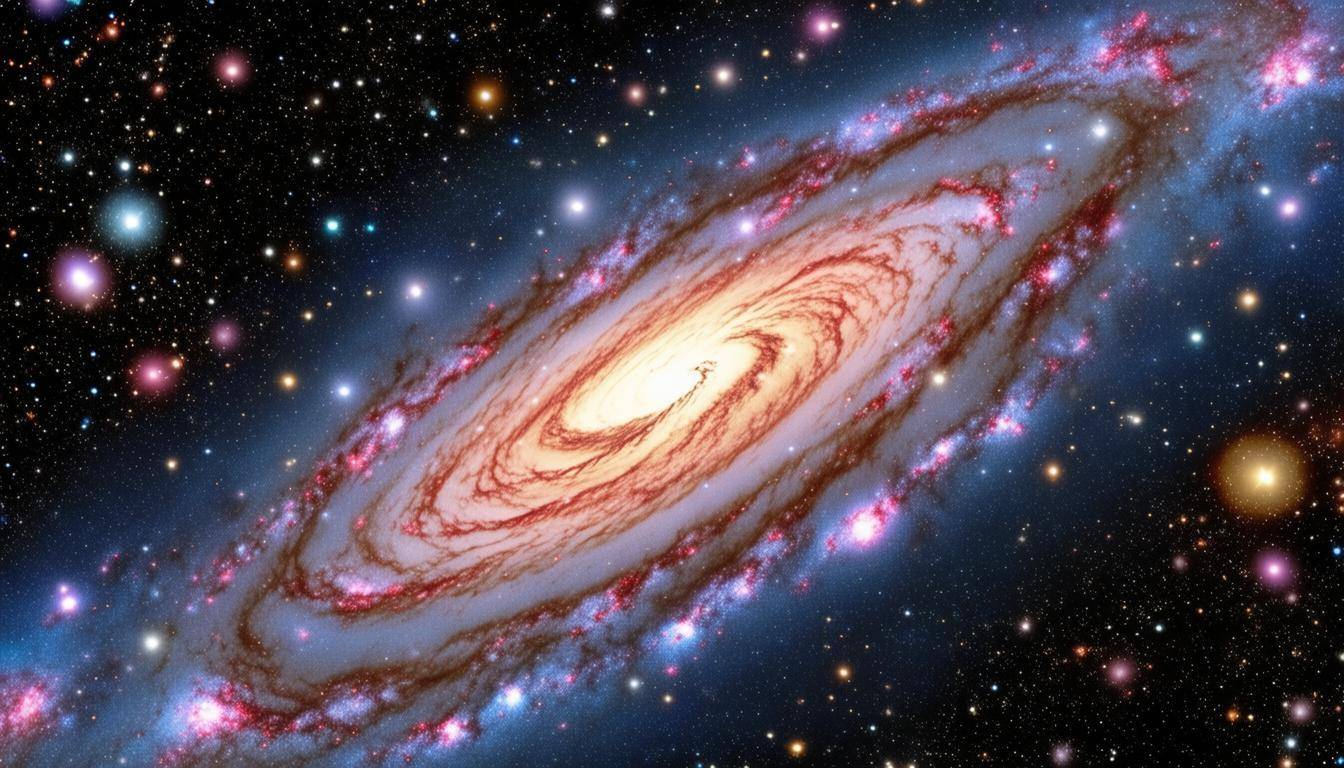

自古以来,月亮的圆缺变化便牵动着人类无尽的好奇与遐想,这一自然现象被形象地称为月相更替。其背后的奥秘,不仅与月球绕地球的轨迹息息相关,更涉及太阳、地球、月球三者之间复杂的位置关系。今天,我们将深入探讨这一迷人现象的多个影响因素。

首先,不得不提的是月球绕地球旋转的轨道。这条轨道并非完美的圆形,而是一个椭圆。这意味着月球与地球之间的距离会随着时间周期性地变化。当月球运行至近地点时,它与地球的距离相对较近,使得我们在地球上观测到的月亮显得稍大且更加明亮。相反,在远地点时,月球则显得较小且暗淡。

然而,月亮之所以呈现不同的形状,还离不开太阳光的照射角度。月球本身并不发光,我们所看到的月光实际上是太阳光照射到月球表面反射回来的光。随着月球绕地球旋转,太阳光照射月球的角度不断变化,导致我们在地球上看到的被照亮区域也随之改变。满月时,太阳光线直射月球正面,整个月面都被照亮;而当月光斜射时,则形成上弦月、下弦月等不同的月相。

地球在太阳与月球之间的位置同样对月相产生重要影响。当地球恰好位于太阳与月球之间时,地球的阴影会投射到月球上,导致月食现象的发生。在月食期间,月亮的形状会经历显著的变化,从完整到逐渐被阴影覆盖,再逐渐恢复原状。这一过程直观地展示了地球位置对月相的决定性作用。

月球自身的状态也是影响月相的一个重要因素。月球表面地形复杂多样,包括山脉、陨石坑和平原等。这些地形对太阳光的反射能力各不相同,因此在不同的光照角度下会形成阴影。例如,在蛾眉月时,我们可以清晰地看到月球边缘山脉与平原的交界处因光照而形成的明暗对比。

地球的大气层也会对观测月亮产生影响。当月光穿过大气层时,会发生折射现象。大气中的气体、尘埃和水汽等会使光线发生散射和偏折,从而改变我们看到的月亮形状和颜色。在某些特殊的气象条件下,月亮可能会显得更加朦胧,甚至颜色也会发生变化。

最后,人类的视觉也存在一定的局限性和误差。我们在地球上固定位置观测月亮时,会受到周围环境的干扰。例如,当月亮靠近地平线时,由于有房屋、树木等参照物的影响,我们可能会觉得月亮比在天空中时更大。这种主观感受的差异也会对我们的月相认知产生影响。

在欣赏月亮圆缺变化的同时,你是否曾经留意到一些特别的月相现象呢?如果你对这篇文章感兴趣,不妨点赞并分享给身边同样热爱探索月亮奥秘的朋友们吧!