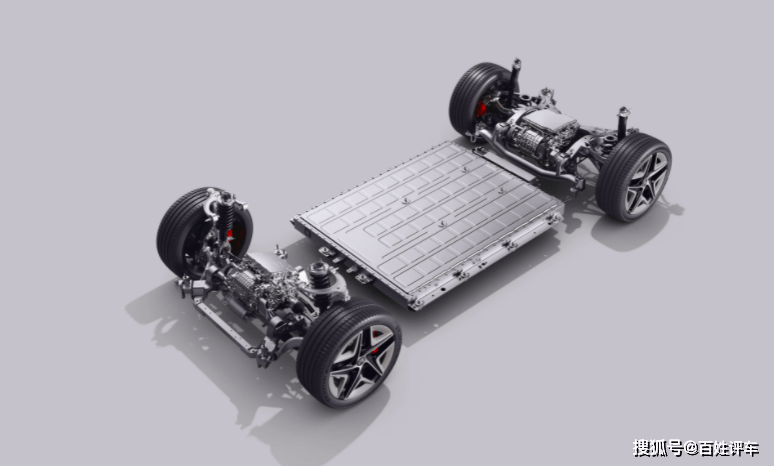

近日,我国工业和信息化部宣布了一项重要决策:自2026年7月1日起,电动汽车用动力蓄电池将遵循全新的国家标准。这一消息在消费者群体中引发了广泛讨论,部分声音建议有意购车的消费者推迟购买计划,认为新国标实施后的电动汽车将更加安全可靠。

面对新国标,首先需要明确的是,电池作为能量载体,其易燃易爆的特性难以彻底根除。新国标所针对的核心问题,是电池单体内短路引发的热失控。内短路不同于外部因素导致的短路,如碰撞或外力损伤,它源于电池内部的老化过程,如锂枝晶增长刺破电解液薄膜。这类内部短路往往是电动汽车无故起火爆炸的元凶。

然而,值得注意的是,当前多数车企已采取措施有效预防电池内短路。无论是自主研发还是外购的电池产品,多数企业已具备解决内短路问题的能力。例如,通过24小时监测系统、热隔离防火墙等技术手段,三元锂电池甚至能通过针刺测试而不起火不爆炸,磷酸铁锂电池的安全性能则更为出色。

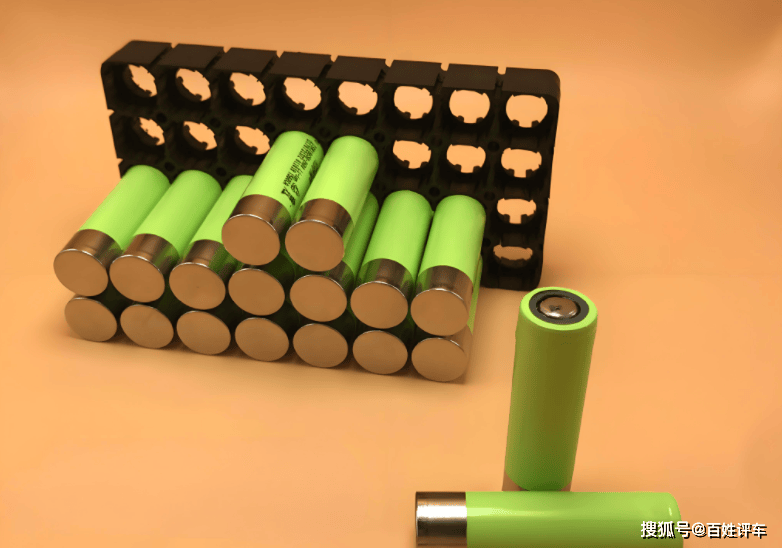

数据显示,截至2024年2月,受访的36家整车和电池企业中,78%的企业已掌握“不起火、不爆炸”技术,另有14%的企业预计将在2026至2027年间具备此技术,仅8%的企业尚未达到这一标准。因此,新国标的实施主要影响的是这8%的企业,对主流车企影响不大。消费者无需担心新车会因新国标实施而贬值。

新国标还对电动汽车的快充技术提出了更高要求。为确保长期快充不会导致性能衰退或安全隐患,电池需在完成300次快充循环(SOC 20%-80%)后,仍能通过外部短路测试。近年来,动力电池充电功率迅速提升,从60kW跃升至1000kW,快充技术不断升级,甚至出现了闪充技术。

比亚迪、极氪和鸿蒙智行等车企纷纷发布了闪充规划。比亚迪的超级e平台采用全球首个量产的乘用车“全域千伏高压架构”,充电倍率可达10C,配合兆瓦闪充桩,峰值充电速度惊人。极氪则将在上海车展推出峰值功率更强的1.2MW全液冷充电桩,其充电网络已从360kW升级至800kW。华为推出的兆瓦级充电技术,最大充电电流2400安,最大功率1.5兆瓦,充电效率远超特斯拉和保时捷。

然而,随着充电速度的提升,电池安全风险也随之加剧。实验数据表明,当电池以2.4C以上倍率进行快充循环时,其热稳定性会大幅下降,安全隐患显著增加。因此,专家建议电动汽车应遵循“慢充为主、快充为辅”的充电模式,避免盲目追求极速充电。

实际上,新国标的制定并非为了设置障碍,而是基于主机厂等多方力量的共同参与,旨在提升动力电池的安全性。例如,新国标中的电池底部撞击测试标准便由吉利牵头制定。消费者在选择电动汽车时,应关注品牌信誉和技术实力,避免选择低价低质的产品。