在2025年上海车展的喧嚣之中,一场关乎汽车智能化未来的技术暗战悄然拉开帷幕。在这场行业盛宴上,各大车企纷纷亮出黑科技,吸引无数眼球。而在光鲜亮丽的发布会背后,腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生携其全栈AI战略,为智能汽车产业带来了不一样的思考。

不同于往年的概念展示,腾讯在此次车展期间举办的智慧出行技术开放日上,将全栈AI能力体系实实在在地摆在了台前。这一体系覆盖基础设施、开发平台、终端应用,旨在为汽车智能化转型提供坚实的技术支撑。腾讯的这一举动,不仅是对自身能力的展示,更像是对未来产业格局的一次技术宣言。

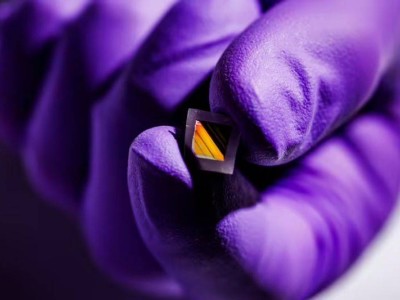

腾讯的全栈AI布局逻辑清晰且成体系。基础设施层作为整个AI体系的基石,腾讯打造了国内规模最大的智能驾驶云专区,算力强大,能够迅速完成万亿参数大模型的训练。平台层则更像是车企的技术赋能工具箱,通过自身在模型训练方面的经验,帮助车企优化算力、存储、网络等基础能力,实现AI能力的快速迭代与精准落地。而应用层,腾讯的座舱端侧大模型尤为引人注目,将AI能力从云端迁移到车载本地,实现低延迟的智能交互。

腾讯不仅关注技术的落地,更致力于将AI融入用户的日常体验。通过将AI agent与微信生态、地图生态深度融合,腾讯希望为用户创造流畅的智能体验,甚至让用户逐步适应“住在车里”的智能生态逻辑。这一理念并非遥不可及,腾讯的座舱AI已经能够在多种实际场景中为用户提供便捷服务。

值得注意的是,今年的大模型似乎真的开始“开车”了。越来越多的车企意识到,智能化不再是可选项,而是必备能力;AI能力也不再是加分项,而是起跑线。腾讯发布的AI agent正是为了打破车内应用边界,提升用户体验。目前,已有车企将大模型应用于车载服务内容的生成、智能提醒、语音交互等多个场景。

在全球化进程加速的背景下,腾讯也将其重点转向了出海。中国汽车出口量首次超过日本,成为全球第一出口国,如何建立合规、可控的海外IT基础设施成为车企“走出去”的基础门槛。腾讯云凭借其覆盖六大洲的算力网络,为车企提供了全球化的云服务支持。

然而,腾讯在布局全栈AI、试图以“车云一体”引领智能汽车产业未来的同时,也面临着诸多挑战。一方面,车企在AI技术方面的自主研发能力不断增强,对外部科技公司的依赖逐渐减弱,这无疑会弱化腾讯在产业链中的话语权。另一方面,AI技术本身的局限性也在悄然发酵,任何AI“幻觉”带来的错误都可能引发安全问题,这注定会在AI进一步深入汽车智能化的过程中引发争议和担忧。

市场现实的冷酷与无情也给腾讯带来了巨大压力。中国汽车产业正深陷“价格战”旋涡,车企面临降本增效的严峻考验。尽管腾讯强调其AI能力能够为车企提升效率、降低成本,但在预算紧缩的车企面前,说服其投入巨额成本部署AI生态并非易事。

腾讯试图向行业描绘一个美好的智能汽车未来图景,但这一过程中必然伴随着来自客户自主性增强、技术安全边界模糊以及市场残酷竞争的多重压力。这些挑战需要腾讯与汽车企业长期磨合,共同应对技术、产业与市场的复杂局面。毕竟,智能汽车的未来是一场产业内外各方势力错综复杂、博弈不断升级的生态共赢之战。

汤道生在演讲中明确表达了腾讯的定位:“我们不造车,但要帮助车企造好车、卖好车、用好车。”这一聪明且理性的定位昭示着腾讯在智能汽车产业中的角色——一个助力者,而非主导者。腾讯清楚自己在汽车行业的逻辑,也展现出必要的克制。智能汽车的未来注定不会只属于某一家科技公司,腾讯已经迈出了坚实的一步,但要真正成为智能汽车时代的“水电公司”,仍需经历更多硬仗,付出更多耐心。