近日,有关国际空间站未来命运的讨论再次被推向风口浪尖,起因是一位已退役的NASA宇航员公开表示,他认为国际空间站有能力运营至2030年之后。这一观点立即引发了广泛关注与热议。

据了解,此前NASA已规划在2030年退役国际空间站,并着手推动商业空间站的发展。然而,这位前宇航员的言论似乎为国际空间站的未来带来了新的可能性。他基于个人经验和对空间站技术的信心,认为国际空间站的技术条件足以支持其继续运营,甚至举了美国B-52轰炸机作为例证,强调老旧设备仍可通过维护保持高效运行。

然而,现实情况远比这位前宇航员的乐观预期复杂。国际空间站已经服役多年,面临着日益严峻的老化问题。NASA在多次会议中均提及了空间站存在的风险,包括俄罗斯模块的裂缝、脱轨计划的不确定性以及预算限制等。特别是在2025年,美国已经发出警告,称国际空间站的风险正在增加,要求宇航员随时做好返回地球的准备。

即便国际空间站能够勉强运营至2030年之后,其维护成本和安全风险也将急剧上升。NASA曾遭遇波音宇航员被困国际空间站的尴尬事件,任务轮换周期也从最初的8天延长至9个多月,暴露了美国在空间任务执行中对宇航员安全的重视程度不足。因此,从安全和效益的角度考虑,退役国际空间站并转向商业空间站的发展道路,似乎是更为明智的选择。

值得注意的是,尽管美国积极推动商业空间站的发展,但短期内其商业空间站项目仍面临诸多挑战。首个舱位段的测试过程中已出现问题,并导致发射计划延期至2026年。这意味着,在国际空间站退役后的一段时间内,全球范围内或将只有中国空间站能够提供太空平台任务支持。

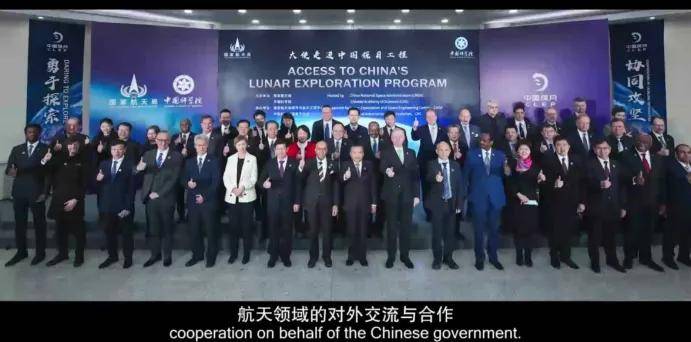

中国空间站自建设之初便秉持开放合作的原则,不仅向全球开放航天员选拔和航天项目合作,还积极寻求与各国在空间领域的共同发展。目前,已有包括印度、日本在内的17个国家入选中国空间站的首批科学实验项目名单,而巴基斯坦也与中国签订了航天员协议。这些合作项目的推进,无疑将为中国空间站的未来发展注入新的活力。

与此同时,中国空间站的开放合作态度也赢得了国际社会的广泛赞誉。与国际空间站相比,中国空间站更加注重国际合作与共享,为各国提供了平等参与太空探索的机会。随着中国航天事业的不断发展壮大,未来中国空间站将在全球空间领域发挥更加重要的作用,为人类的太空梦想贡献更多力量。

当然,面对未来太空领域的激烈竞争与合作机遇,中国也需要不断提升自身的科技实力和创新能力。只有不断加强与国际社会的交流与合作,才能共同推动人类太空探索事业迈向新的高度。