在汽车行业风起云涌的今天,中国正站在技术与市场的前沿,然而,在这股崛起的浪潮之下,中国汽车文化的塑造以及本土品牌的成长,亟需美学的引领与启迪。近日,一场聚焦汽车设计美学的高峰对谈在上海国家发展中心上汽展台隆重举行,为行业内外带来了一场思想的盛宴。

此次论坛作为汽车设计领域的重要交流平台,不仅汇聚了众多知名设计师、学者、决策者及媒体人,更将设计论坛首次搬进了车展的舞台,以“美美与共”为主题,共同探讨美学在未来技术、品牌及社会发展中的深远意义。

论坛由上汽集团研发总院总设计师、上汽英国技术中心总经理邵景峰先生主持并致辞。他回顾了汽车产业在变革时代所面临的挑战,并指出,无论是汽车设计师、产品规划人员、品牌营销人员还是媒体,都需适应时代的变化。邵总以上汽集团内部整合为例,延伸出此次活动的宗旨:探讨设计策略,共同应对变革时代的挑战。

邵总还介绍了本次活动的主题“美美与共”,这一主题分为美学分享和设计对话两部分,并逐一介绍了出席论坛的嘉宾。随后,他向大家介绍了本次论坛的主持人——上汽设计中心38.1项目的主创成员小杨工,由她负责主持整场论坛活动。

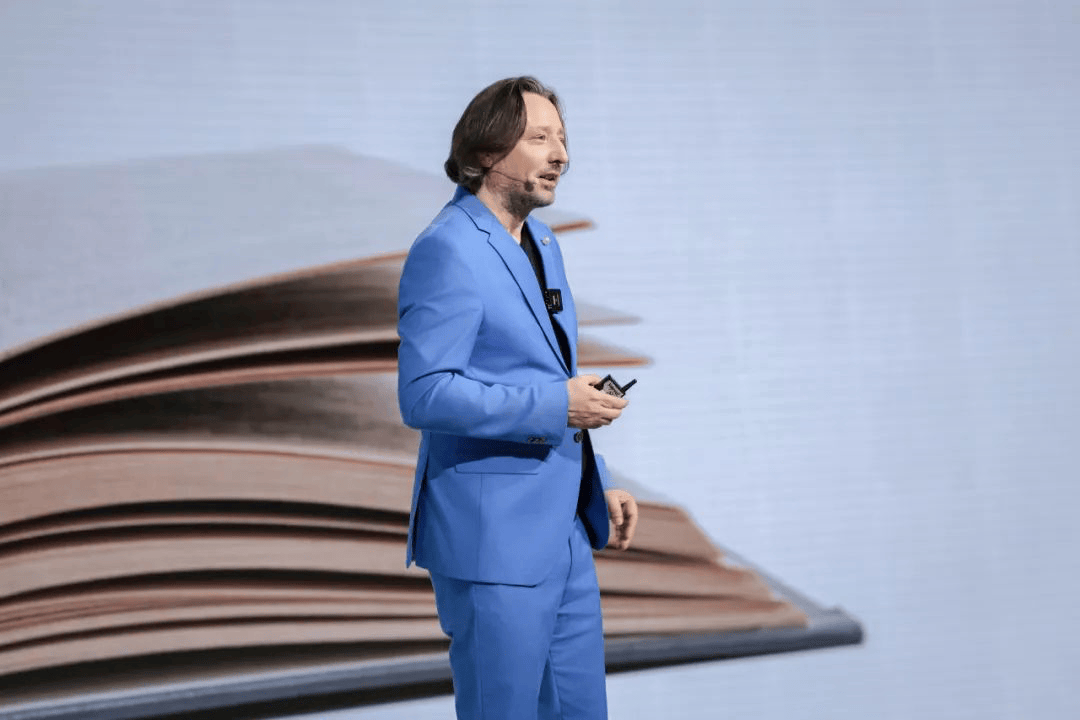

上汽集团研发总院设计中心全球设计副总裁Jozef Kaban先生,以个人经历为切入点,分享了设计之路的启示。他强调,设计并非孤立存在,而是与艺术等文化形式一样,能赋予产品生命力。设计是灵魂的具象化,是沟通的桥梁,更是创新的驱动。他提出,设计师应将消费者的梦想融入设计中,让用户触摸到时间的沉淀,并在理解客户的基础上带来意想不到的惊喜,引领未来。

上汽集团乘用车分公司常务副总经理俞经民先生则幽默地以“胖头鱼”自称,他结合上汽奥迪的实例,详细阐述了融合带来的强大实力。他认为,艺术源于生活,设计也不应局限于车的内外饰造型,而应深入洞察用户的美,助力用户实现美。他强调,美的背后是对“用户”的理解,设计师要达成“各美其美,与共天下大同”的理想境界。

在会谈环节,上海交通大学设计学院阮昕院长围绕“glocal”一词,探讨了设计在全球化与本地化同时进行中所扮演的角色,以及荣威品牌如何从“glocalization”中汲取养分。他指出,汽车作为移动的人居环境,肩负着文化传承的重任。荣威等品牌需促进“global”与在地性结合,打造具有文化内涵的产品。

俞总则围绕上海展开论述,指出荣威产品深度承载海派文化特色。他通过将上海国民小吃与咖啡文化相结合,展现海派饮食特色;通过产品背后的设计理念,融合多元文化表达元素,彰显上海中西文化交融的特质。同时,他借由上海浓厚的文化氛围,进一步赋予产品文化内涵,全方位诠释海派文化。

在观众提问环节,针对荣威品牌“自信和优雅”理念的回归,邵总表示,团队一直在共同思考荣威品牌未来走向,最终审视品牌后认为要回归做国民车的初衷。他坦言,团队从符合消费者的诉求和文化特性的两个维度去思考,推出了概念车,重新唤起了“优雅、自信”这两个曾经代表荣威品牌初衷的概念。

对于本土与全球设计师、营销大师应如何将文化元素融合并体现在设计、营销和市场中,以及学校教育如何应对这一变化,阮教授指出,设计与文化紧密相连。他强调,设计师不仅要锤炼审美能力,更需坚守道德底线,让设计作品成为传递正向价值的载体。他坦言,如何应对这一变化,他也没有明确的答案,但可以尝试。

针对汽车设计同质化的问题,邵总指出,新能源汽车技术革新改变了设计布局,传统品牌DNA也受到了冲击。他提出,汽车设计的同质化不能简单地归咎于厂家、设计师或者消费者,这是多方因素共同作用的结果。他强调,设计师在创新时,时机的把握至关重要。未来,汽车设计应深挖文化内核,将文化元素融入其中,让汽车成为文化的载体。

卡班先生则认为,设计创造的本体是对于未来的想象,要点是把握设计师眼中的今天与消费者眼中的今天之间的距离。他强调,改变现状只有两种方式,要么带来创新,要么敢于突破常规、改变规则和推动创新。他鼓励设计师保持“圆圈”所代表的距离,这种距离就是力量,而要获得这种距离优势,就得靠创新或大胆地改变规则。