在21世纪的科技浪潮中,AI的发展速度被形容为“AI一天,人间一年”。随着2023年3月OpenAI发布GPT4,以及Sora、o1等新模型的诞生,AI技术迎来了前所未有的爆发期。这股技术洪流也深刻影响了汽车行业,特别是新势力车企。

小鹏汽车是这股技术变革中的积极探索者。小鹏自动驾驶副总裁李力耘透露,早在2023年初,小鹏便开始研究如何将端到端技术应用于自动驾驶领域,并在下半年进一步向云端大模型迈进。近日,李力耘在一次AI大模型技术分享会上宣布,小鹏正在研发一个拥有720亿参数的超大规模自动驾驶大模型,即“小鹏世界基座模型”。

这个模型以LLM(大语言模型)为骨干,通过海量多模态驾驶数据进行训练,具备视觉理解、链式推理和动作生成能力。小鹏希望这个模型能够真正理解、认知,甚至改造物理世界,为自动驾驶技术带来革命性的突破。

与此同时,理想汽车也在自动驾驶领域持续发力。理想自动驾驶技术研发负责人贾鹏在英伟达2025春季GTC大会上介绍,理想在车端部署了参数为22亿的MindVLA大模型,这是一个视觉-语言-动作模型。理想认为,自动驾驶与机器人一样,都是解决AI如何与物理世界交互的问题。

然而,小鹏与理想在技术路径上有所不同。小鹏并不直接在车端落地模型,而是先在云端训练出一个超大模型基座,然后通过“云端蒸馏”技术,将精简后的小模型部署到车端。这种方案旨在突破车端AI算力限制,提升模型性能。而理想则更注重车端的实用体验,直接部署VLA模型。

蔚来汽车作为新势力车企的另一代表,在自动驾驶领域也进行了积极探索。蔚来曾是国内首个实现高速NOA全量推送的车企,但随着行业转向“无图”和端到端大模型,蔚来显得有些迟缓。去年7月,蔚来智能驾驶副总裁任少卿发布了蔚来世界模型NWM,但受制于组织调整和多种路线探索,NWM目前尚未大规模上车。

在自动驾驶技术的迭代过程中,各家车企都在寻找更优的技术路径。小鹏的“云端模型工厂”、理想的VLA模型、蔚来的NWM模型,虽然技术路径不同,但都在向着更智能、更安全的自动驾驶目标迈进。

根据权威研究机构EPOCH AI的调查,语言大模型的性能正逐渐随参数规模加大出现边际效益递减,预计到2028年将训练完互联网的所有可用文本数量。因此,OpenAI、谷歌与meta等科技巨头正迈向AGI的下一阶段:多模态大模型。未来,所有钻研智能驾驶的车企都将与全球其他AI企业一起,参与这场浩大的AI大模型竞赛。

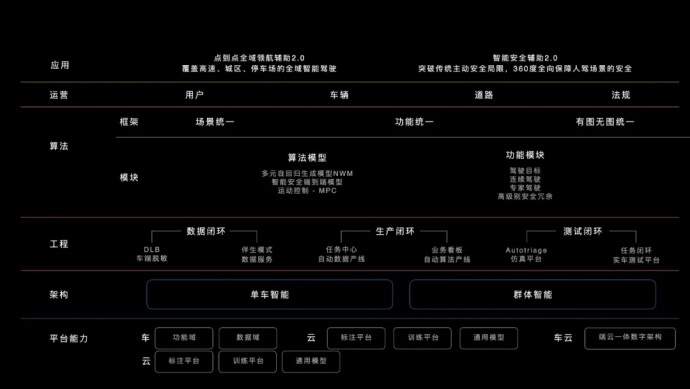

小鹏在AI领域的布局尤为引人注目。为了训练超大模型,小鹏搭建了“云端模型工厂”,并建立了万卡规模的智能算力集群,算力储备达到10EFLOPS。小鹏还自主开发了底层数据基础设施,提升数据访问效率。目前,小鹏用于训练的视频数据量已达到2000万clips,计划在今年增加到2亿clips,整个“云端模型工厂”的迭代周期平均仅为5天。

理想汽车则在VLA模型的基础上,通过3D高斯泼溅技术提升模型对3D空间的理解能力,并采用MoE模型和稀疏注意力机制提升模型推理效率。蔚来则注重安全,通过群体智能技术收集大量真实数据,提升模型对极端场景的处理能力。

蔚小理在AI大模型上的角逐,不仅反映了他们各自的技术实力,也体现了他们不同的做事风格。小鹏最具野心,敢于投入巨资研发超大模型;理想则更注重实用体验,聚焦于车端模型的优化;蔚来则提前为用户预埋安全硬件,注重行车安全。

随着AI技术的不断发展,自动驾驶技术也将迎来更加广阔的前景。在这场科技竞赛中,新势力车企们正不断突破自我,向着更智能、更安全的未来迈进。

然而,科技发展的同时,安全问题也不容忽视。小米智驾事故给行业敲响了警钟,提醒车企在追求技术创新的同时,必须更加重视行车安全。蔚来汽车在这一方面表现尤为突出,通过提前预埋安全硬件和不断优化智驾系统,为用户提供了更加安全的行车体验。

电动化时代,新势力车企们面临着特斯拉等强大对手的竞争。但在AI革命的背景下,更多科技巨头加入战场,使得竞争更加激烈。新势力车企们需要跑得更快、更稳,才能在未来的智能驾驶市场中占据一席之地。