在深邃的夜空中,一轮皎洁的明月自古以来便激发了人类无尽的遐想与探索欲。月球,这颗地球的忠实伴侣,不仅承载着丰富的传说故事,更隐藏着诸多科学奥秘,对人类未来具有不可估量的价值。

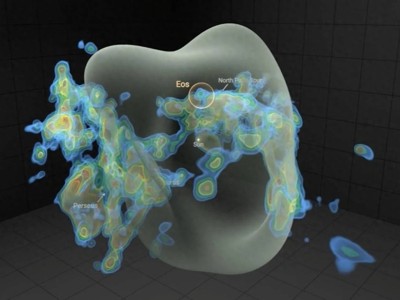

关于月球的起源,科学界至今众说纷纭。其中一种广为流传的假说是“俘获说”。该假说认为,月球原本可能是一颗在地球轨道附近游荡的小行星,因地球强大的引力而被“捕获”,成为地球的卫星。这一推测的依据在于月球与地球在密度和化学组成上的差异,以及月球与陨石、小行星在密度上的相似性。据推测,约35亿年前,这颗小行星因靠近地球而被引力改变轨道,最终成为地球的卫星。在被捕获后,月球还经历了地球潮汐力的影响,形成了独特的月海玄武岩。

另一种假说则是“分裂说”。这一理论主张地球和月球原本是一个整体,在太阳系形成初期,由于地球自转速度极快,与太阳的潮汐作用产生共振,导致地球赤道面上形成了一串细长的膨胀体,最终分裂出了月球。然而,这一说法存在诸多漏洞,如地月系统的角动量总和不足以支持分裂说,且月球的位置也不在地球赤道面上,因此逐渐被科学界所摒弃。

“同源说”则是另一种解释月球起源的理论。该假说认为,地球和月球都是由同一块行星尘埃云形成的。由于原始星云中金属粒子的先凝聚,导致地球和月球在密度和化学成分上存在差异。地球形成时以铁为主要成分,并形成了铁核心;而月球则是由地球周围剩余的非金属物质聚集而成。

人类对月球的探索历程同样充满传奇色彩。早在古代,人们便通过望远镜遥望月球,对其充满好奇。随着科技的进步,人类开始发射探测器,逐步揭开月球的神秘面纱。1959年,苏联发射的月球1号成为人类历史上第一个星际探测器,成功摆脱地球引力,从月球旁掠过,开启了人类探索月球的新篇章。随后,月球2号和月球3号分别实现了月球硬着陆和拍摄月球背面照片的历史性壮举。

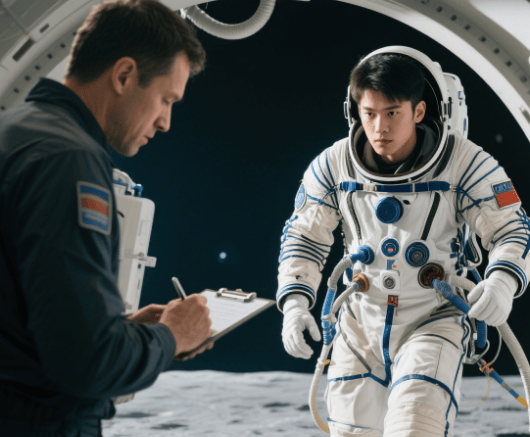

进入20世纪60年代,美国和苏联展开了激烈的太空竞赛。美国的阿波罗工程更是将人类送上了月球表面。1969年7月21日,阿姆斯特朗踏上了月球,说出了那句流传千古的名言:“这是个人的一小步,却是人类的一大步。”宇航员们在月球上收集了大量样品,拍摄了众多照片,安装了测量仪器,为人类对月球的认识提供了宝贵资料。

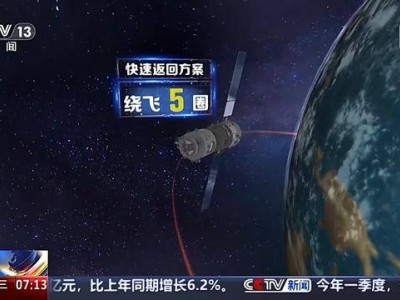

如今,各国纷纷制定月球探测计划,竞相探索月球的奥秘。中国的探月工程按照“绕、落、回”三步走战略稳步推进。从发射月球探测卫星进行全球性探测,到实现月球软着陆和月面巡视勘察,再到采集月球样品带回地球进行研究,中国探月工程取得了举世瞩目的成就。

月球的价值不仅在于其美丽的风景,更在于其丰富的资源和独特的能源潜力。月球上蕴藏着丰富的矿产资源,如铀矿、钍矿、稀土和钛矿等,这些资源对于人类的未来发展具有重要意义。月球上的氦-3资源对于核聚变发电具有关键作用,有望为人类提供大量清洁能源。同时,月球的超高真空、无磁场、温度变化巨大等独特环境资源也为生产特殊材料、生物制品和药品提供了可能。

随着科技的不断进步,人类对月球的开发利用将越来越深入。月球有望成为人类探索宇宙的前哨站和资源开发、科研的重要场所。月球的神秘面纱正被人类逐步揭开,其未来的价值将不可估量。